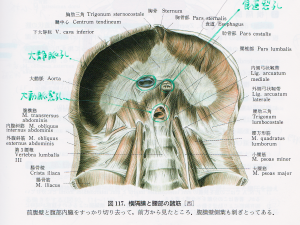

起始 腰椎部:L1~3 肋骨部:肋骨弓の内面 下位6本 胸骨部:剣状突起の後面

停止 腱中心

神経 横隔神経 C3~5(頚神経叢の枝)

作用 胸腔を腹腔に向けて拡げる(ドーム状の横隔膜が腹腔側に引き下げられる 胸腔を陰圧にする)

血管 上腕動脈

筋連結 大腰筋 小腰筋 腰方形筋 腹横筋

□特徴

横隔膜を貫く器官

①大動脈 (第一腰椎の前で横隔膜の後部を貫く): 大動脈裂孔

②食道 (大動脈の前左側において): 食道裂孔

③下大静脈 (腱中心の右後部において): 大静脈孔

腱中心は筋繊維を欠いて腱模様になっている。

上面が胸膜と心膜で、下面が腹膜で被われている。

哺乳類に特有で、鳥類以下の下等脊椎動物には、正しい意味の横隔膜はない。

□胸郭の動き

呼吸運動の吸気における胸腔の拡大の仕方には3つの方向がある。

①左右方向の拡大

下位肋骨では肋骨頭関節と肋横突関節を結んだ運動軸が矢状面に近いために、下位肋骨の挙上で胸郭の横径が増大する。

胸郭下部が広がって横隔膜を伸張し、その収縮力を増大させる。

②前後方向の拡大

上位肋骨では運動軸が前額面に近くなるために、その挙上は胸郭の縦径を増大する。

同時に胸骨を前上方に挙上して胸郭を拡大する。

③上下方向の拡大

上下方向の拡大は第1・2肋骨の挙上と横隔膜の収縮・下方移動での胸郭拡大による。

横隔膜は呼吸の基本的な筋肉であるとともに胸腔の3方向の径すべてを横隔膜自体で増加させる。

すなわち、腱中心の下方移動による上下径の増加、下位肋骨の挙上による左右径の増加、胸骨の補助を伴う上位肋骨の挙上による前後径の増加である。

□呼吸筋

①吸息筋群

吸気の主動作筋群:横隔膜 外肋間筋 胸肋筋

吸気の補助筋群:胸鎖乳突筋 前斜角筋 中斜角筋 後斜角筋(頸椎が固定された時のみ)

大胸筋 小胸筋(肩甲骨と上肢がすでに外転位である時のみ)

前鋸筋下部線維 広背筋(上肢がすでに外転位の時)

強制吸息では、肋骨挙筋、上肢帯筋、頸部筋などが補助動筋として活動に参加する。

後上鋸筋 腸肋筋の上部線維は、上方では第3~7頸椎横突起に、下方では上位6本の肋骨弓に付着する。

この筋線維の方向は肋骨挙筋に似ている。

横隔膜は短縮すると腱中心が下降して胸腔が拡大し、腹腔内圧は上昇する。

腱中心が1.2cm下降すると胸腔容積は約300ml大きくなる。

横隔膜は弛緩すると、その弾力性によって間接的に呼息作用を行う。

②呼息筋

呼気主動作筋:内肋間筋

実際には通常の呼気というのは、骨軟骨成分と肺実質の弾性の結果として起こる胸郭の拡張反動による全くの他動的過程である。

呼気のために必要なエネルギーは吸気筋によって発生し、胸郭や肺の弾性成分によって蓄えられたものから放出される。

立位時、肋骨はそれ自体の重量によって引き下げられることに注目しなければならないし、このような重力の作用をおろそかにしてはならない。

呼気の補助筋群:腹直筋 外腹斜筋 内腹斜筋 などの腹筋群は胸郭底を強く押し上げる。

胸腰椎部での他の補助筋は腸肋筋の下部線維 最長筋 後下鋸筋 腰方形筋

補助であるが重要である。この筋群は非常に強力な呼気筋であり、また強力なバルサルバ試験を可能にする。

通常の呼息は

1)肺自身の弾性による収縮

2)拡大した胸郭自身の弾性による復元

3)横隔膜の弛緩による胸郭の縮小

で起こり、筋収縮の必要はない。

ただし、強く息を吐き出す強制呼息では筋活動が必要となる。

呼吸運動には胸郭の筋のほかに多くの筋が補助的な作用を果たしている。

胸鎖乳突筋(胸骨、鎖骨の挙上)

斜角筋群(第1・2肋骨の挙上)

大・小胸筋(肋骨の挙上、胸郭の拡大)

腹横筋(腹圧の上昇、横隔膜の押し上げ)

内・外腹斜筋と腹直筋(腹圧の上昇、下部肋骨・胸骨の引き上げ)

僧帽筋と肩甲挙筋(上肢帯の引き上げ)

など。

□拮抗作用と共同作用

横隔膜は吸気の主動作筋であり、強力な呼気の補助筋である腹筋群は力強い呼気を生み出す。

これらの筋群は明らかに拮抗作用をもつが、協同的にも作用する。

横隔膜は腹筋群が働かないと効果的に作用しない。

吸気時

横隔膜が収縮し胸郭の上下径を増加させるように腱中心を引き下げるが、直ぐに縦隔洞の伸張と腹部臓器の抵抗により元に戻る。

これらは腹直筋、腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋などの強力な腹筋群による腹部帯の中に含まれている。

これらの腹筋群の働きがないと、腹腔内臓器は前下方に押しやられ、横隔膜が下部肋骨を挙上させるのに必要な腱中心の固定がされなくなる。

よって腹筋群のこの拮抗―共同作用は、横隔膜の作用効率で欠くことのできないものである。

腹筋群の筋線維は6方向の放射帯。

呼気時

横隔膜は弛緩し、腹筋群の働きで胸郭底を上げ、同時に胸郭の左右径と前後径を減少させる。

腹腔内圧の増加によっても内臓は上方に押し上げられ腱中心は挙上される。

これにより胸郭の上下径は減少し、肋骨横隔膜陥凹は閉じる。

それゆえ、腹筋群が胸郭の3方向の直径を同時に減少させるときには、腹筋群は横隔膜の完全な拮抗筋となる。

横隔膜と腹筋群の2つの筋群は互いに交互に緊張し盛んに活動している。

吸気時、横隔膜の緊張は腹筋の緊張が減少している間に増加し、呼気時にはその逆となる。

それゆえ、呼気と吸気において絶え間なく変化する流動的な均衡がこれらの2つの筋群の間に存在する。

これが、これらの筋群の拮抗―共同作用である。

□呼吸の病態生理学

炎症性胸膜肥厚:古い胸膜炎や膿胸、血胸によっておこる。

肥厚した胸膜は強力に肺を押さえつけ、吸気時の拡張を妨げる。

急性胃拡張:横隔膜の下方運動を妨げる。

膨張を伴う腸障害は横隔膜を押し上げる。

横隔膜麻痺:横隔膜が分離して麻痺をおこし、吸気中それが下方へ動かず上方に動くといった奇異運動を引き起こす。

呼吸機能は身体の位置によっても大きな変化がある。

背臥位では、内臓は横隔膜を上方へ押し上げ吸気はより困難となる。

1回換気量は予備吸気量の増大で横隔膜を上方へ移動させる。

このことは麻酔時に起こったり、呼吸筋群の効果を減少させる筋弛緩剤や麻酔薬によって悪化する。

側臥位では、横隔膜の下部がより上方へ押される。

肺の下部では他の部分より効率が悪くなり、その部の血行停止を併発するほど事態が悪化する。

呼吸機能は年齢と性別によっても変化する。

女性では、呼吸において胸郭の前後径の増加がみられる上部胸郭の動きの最大変化がある。

子供では腹部に最大変化があり、男性では上部と下部胸郭というような複合変化である。

年齢では、加齢に伴い胸椎カーブの増強と腹筋群の緊張の低下が起こってくる。

したがって上部胸椎のカーブが増強し、上部肋骨は互いに接近してその運動は小さくなる。

このため肺上葉は空気量が減少し、呼吸は下部胸郭や腹部でも行うようになる。

□TP

関連痛パターン:胸痛 呼吸困難 深呼吸ができない、および腰痛

TP:胸郭下部。息を吐き出すときに圧力を加えていく。

長時間の浅い呼吸、長時間の咳によって損傷する。