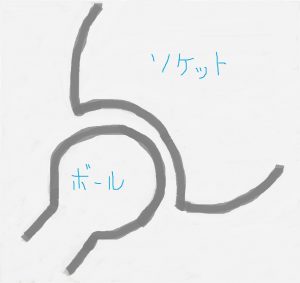

股関節の構造

股関節はボール(大腿骨頭)がソケット(寛骨臼)にはまり込むような構造になっているので、その動きは一方向だけでなく、足を前に出したり(屈曲)、後ろへ伸ばしたり(伸展)、足を組む時のように内側へ回したり(内転)、開脚したり(外転)、内またでペタンコ坐りをしたり(内旋)、あぐらをかいたり(外旋)、分回し運動などが可能です。

①体重支持と②歩行という役割があるため、運動能力より支持性を重視した構造で、骨頭のボールの部分は2/3が受け皿の骨盤(関節窩)に埋まっています。

骨盤側の関節窩の周りには、関節唇という線維性の軟骨があり、これはボール(骨頭)が埋まる穴(寛骨臼)を深くするために淵に盛る役目をしており、股関節を安定させています。

さらに3つの関節包靱帯が取り巻き、大腿骨頭が脱臼しないようにしています。

そのうちの一つは、人体最強です。

股関節の動き

1⃣ 屈曲

太ももをお腹に近づける動きです。

股関節は膝の状態によって曲がる角度が変わってきます。

膝を伸ばした状態だと、足は自力で90度くらい、補助ありで120度くらいまで上がります。

膝を曲げて足を上げると、自力で120度くらい、補助ありで140度くらいまでいきます。

股関節を屈曲させる筋肉は、腸腰筋、大腿筋膜張筋、大腿直筋、恥骨筋、縫工筋などがあります。

これらは体の前側(腹側)に付いている筋肉なので、問題が起こると股関節の前側、太ももの内側、外側、膝の上あたりなどに痛みがでます。

鼡径部が痛くなったり、すねに知覚の異常を感じたりすることもあります。

また、拘縮すると足をうまくあげることができず、つまずきやすくなります。

腰を反らす動作ができなくなったり、反り腰で腰痛になったりします。

2⃣ 伸展

足を後ろに上げる動きです。

股関節の伸展も膝関節の状態によって可動域が変わります。

膝を曲げると、自力で約10度上がります。

膝を伸ばしたままだと、約20度上げることができます。

股関節を伸展させる筋肉は、大殿筋、ハムストリングス(大腿二頭筋、半膜様筋、半腱様筋)、大内転筋、中殿筋、小殿筋といった筋肉です。

これらは股関節の後ろ側(背側)に位置している筋肉なので、問題があると腰痛やお尻、股関節の外側や太ももの後ろ側などに痛みが出ます。

また坐骨神経痛と似たような場所が痛くなるため、間違えやすく、外くるぶしの方まで痛みがでることもあります。

ハムストリングスは太ももの後ろ側にある筋肉なので、拘縮すると膝が伸ばしにくくなったり、前屈(体を前に曲げる)がしにくくなったります。

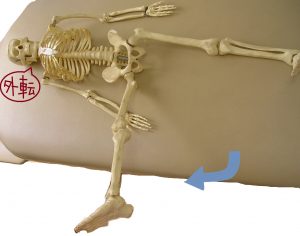

3⃣ 外転

開脚の動作、足を耳に近づけるよう横に上げる動きです。

立位での股関節の外転は、片足立ちで足を横へ上げていくと、30度くらいで骨盤が反対側に倒れていくので、自動的に片足立ちしている側の股関節も外転していきます。

上げた足が90度くらいになっている時は、両足が45度ずつ開いていることになります。

股関節を外転させる筋肉は、大腿筋膜張筋、中殿筋、縫工筋、大腿直筋、大殿筋、小殿筋です。

中殿筋は片足立ちした時に、大腿骨を骨盤にしっかり固定して体が反対側に傾かないようにするので、中殿筋やその他の外転筋が弱くなると、歩くたびに横揺れするような動きになります。

これをトレンデレンブルク歩行といい、マリリンモンローの歩き方で例えられます。

これらの筋肉に異常があると、股関節の外側やお尻、太ももの外側や膝の方まで痛みが生じます。

また腰の下の方、お尻との境目あたりに痛みが起こったりします。

股関節が外転しにくい場合は、靭帯や内転筋の緊張が考えられます。

4⃣ 内転

足をクロスするような動きです。

股関節を曲げて(屈曲)足をクロスさせると、足を組む時の動きになります。

このとき、股関節は大腿骨と骨盤が離れるような力を受けるので、最も弱くなります。

足を組んで座るのは、股関節によくないのです。

股関節を内転させる筋肉は、大内転筋、長内転筋、短内転筋、薄筋、恥骨筋、大殿筋です。

これらは太ももの内側にあり、異常があると鼡径部や太ももの内側に痛みが起こります。

股関節を曲げて内側に倒しにくい時は、靭帯の緊張も考えられます。

5⃣ 外旋

つま先を外側に向ける動きです。

股関節を伸ばした状態(立位)では、45度まで回せます。

股関節を曲げた状態(仰向け)では、もう少し広がります。

股関節を外旋させる筋肉は、深層外旋6筋というお尻の深部にある筋肉群で、梨状筋、大腿方形筋、外閉鎖筋、内閉鎖筋、上双子筋、下双子筋があります。

その他、大殿筋、縫工筋、恥骨筋、大腿二頭筋、中殿筋、小殿筋なども作用します。

とくに梨状筋という筋肉は坐骨神経の上を横切るので、坐骨神経痛と同じような場所に痛みを起こすことがあります。

外旋筋の多くは体の後面から側面にありますので、異常があると、股関節の後ろ側や外側、お尻に痛みを感じます。

あぐらをかきにくい、などは靱帯や内旋筋の緊張が考えられます。

6⃣ 内旋

つま先を内側に向けるような動きです。

股関節の内旋も外旋と同様、股関節を曲げた時と伸ばした時では、可動域が変わります。

股関節を伸ばした状態(立位)では35度~45度、曲げた状態(仰向け)ではもっと広がります。

股関節を内旋させる筋肉は、小殿筋、半膜様筋、半腱様筋、中殿筋、薄筋、大内転筋です。

これらは、お尻の外側から後ろ、太ももの内側から後ろにかけて付いています。

そのため筋肉に異常があると、股関節の外側、鼠径部や太ももの後ろ側や外側、坐骨あたりに痛みが生じます。

女性はペタンコ坐りができたりしますが、股関節にはあまりいい動きではないと思います。

股関節が内旋しづらい場合は、靭帯や外旋筋の緊張が考えられます。

股関節痛の方へ

股関節が硬い、股関節が痛いなどは、主に歩行に影響がでます。

関節が硬いために可動域が小さかったり、痛くないような動きをしたりすることで、日常をやり過ごしてしまいがちです。

ヒトの体は柔軟で、他の場所が動きを負担することで一連の動作ができるようになっています。

股関節の動きが制限されると、腰椎や骨盤がその動きを補い、代償することで歩行を可能としてしまいます。

その結果、腰椎や骨盤への負担が大きくなり、腰痛の原因にもなります。

普段から、足を組んだりする癖があると、股関節は安定を失う状態になっているので、何かのきっかけで痛みが発生してしまうこともあります。

そのような癖は、気を付けることで改善できますし、積み重なって股関節へ影響しないよう、やめるのをおすすめします。

股関節といっても、ぐるりと一周ありますので、どこに痛みや違和感があるかで、施術の内容もかわってきます。

腰や膝との兼ね合いもあり、痛めると他も痛くなる場合もあります。

きれいな歩行は、使うべき筋肉をちゃんと使えて実現できます。

股関節に余計な負担をかけないというのもありますが、見た目の印象も変わる思います。

股関節は場所的にも、女性の施術が安心できるのではないかと思ったりしています。

参考文献

基礎運動学(医歯薬出版) 四肢と脊柱の診かた(医歯薬出版) トリガーポイントと筋筋膜療法マニュアル(医道の日本社)