腸脛靭帯炎は膝の外側が痛む疾患で

ランニングやサイクリングなど

スポーツをされる方に多くみられます。

■ 主な症状

膝の外側の痛みです。

膝の曲げ伸ばしで痛みます。

でこぼこ道や下り坂での歩行やジョギング

靴のクッション性や新しい靴なども関係していることがあります。

膝の外側が痛むものは他にも

・大腿二頭筋腱炎

・外側半月板損傷

・外側側副靭帯損傷

・膝窩筋腱炎

といったものもあります。

■ 腸脛靭帯炎の原因

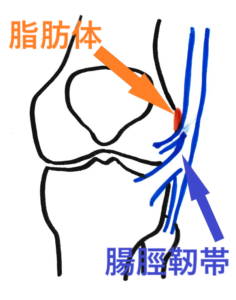

腸脛靭帯炎は腸脛靭帯の摩擦で起こると考えられていましたが

最近では、腸脛靭帯による脂肪体の圧迫刺激が原因と考えられています。

・緩衝材

・固有受容器や神経線維が多く痛みを脳へ送る

脂肪体は腸脛靭帯と大腿骨の出っ張り(大腿骨外側上顆)の間で

靭帯と骨の摩擦を和らげています。

腸脛靭帯の緊張や摩擦の回数が増えると

脂肪体への圧迫刺激が強まり

固有受容器や神経線維が痛みを脳に伝えます。

■ 腸脛靭帯炎が起こる仕組み

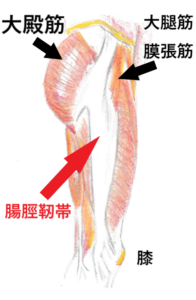

腸脛靭帯は骨盤の側面から膝側面までを走行していて

立った姿勢では、股関節と膝関節を

安定させるバンドのような役割をしています。

腸脛靭帯に伸縮性はないのですが

上方では大殿筋や大腿筋膜張筋とつながり

これらの筋肉の状態によって緊張度は変化します。

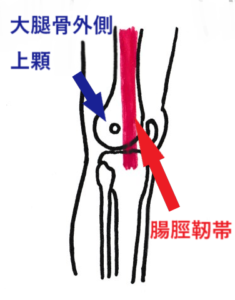

腸脛靭帯は膝を伸ばしている時は、大腿骨外側上顆の前方に位置していますが

膝を30度曲げた時、大腿骨外側上顆と重なる位置に移動し

膝を深く曲げると、大腿骨外側上顆を乗り越えて後方へ移動します。

これまでは、膝関節30度くらいの屈曲と伸展の繰り返しが

腸脛靱帯炎のリスクを高めると考えられていましたが

近年では、膝関節の屈曲角度だけでなく

股関節の角度も着目した研究がされており

腸脛靱帯が大腿骨外側上顆を圧迫する角度は

股関節の屈曲角度が大きくなればなるほど

膝関節の屈曲角度も大きくなるという研究データもあり(冨山 2016)

必ずしも、膝関節30度ではないということになります。

股関節屈曲によって腸脛靱帯が弛緩している分

大腿骨外側上顆を乗り越えるまでに

大きな腸脛靱帯の緊張が必要になったと考えられるそうです。

ランニング中の動作では、足を地面に着く際に

腸脛靭帯の負荷が加わり疼痛が生じるとされてきましたが

足が地面から離れる前後のほうが腸脛靭帯の緊張が大きく

より大きな負荷が生じているという研究結果もあります(冨山 2016)。

ただこの研究結果は、腸脛靭帯炎を

発症していない人を対象に行っているため

腸脛靭帯炎、もしくは腸脛靱帯炎のリスクがある人が

ランニングでの足部の離地前後に

腸脛靱帯の緊張が増加しているかは不明だそうです。

しかし、発症メカニズムを知るための指標としては

十分なデータであると結んでいます。

またランニングでは、足を地面に着く際の速度も関係しており

スピードが遅い方が、速く走るよりも腸脛靭帯の緊張が高くなる

という研究結果もでています(冨山 2016)。

ですから、腸脛靭帯炎後の復帰での練習は

ゆっくり走ると腸脛靭帯炎のリスクが高くなるということになります。

その他、O脚は外側に力がかかり、腸脛靭帯の緊張を高めます。

足を地面に着く時、小指側に体重がかかる癖があるのも

要因の1つです。

また、大殿筋や大腿筋膜張筋の緊張、

中殿筋や腰方形筋の筋力低下も要因となります。

■ 腸脛靭帯炎の施術

腸脛靭帯の大腿骨外側上顆への圧迫刺激を軽減できるよう

問題となりうる点に、施術していきます。

・腸脛靭帯は大腿筋膜が肥厚した部分なので、筋膜をリリース

・腸脛靭帯とつながる大殿筋や大腿筋膜張筋の短縮の有無

・中殿筋や腰方形筋の筋力強化

・骨盤、股関節、膝関節、足関節のアライメント

・立位、歩行、走行時の体の傾きや捻じれ

・O脚、XO脚の矯正

これらのポイント以外にも、個人差があるため

施術の内容は変わっていきます。