◆下肢帯 Pelvic girdle

□寛骨 Coxal bone

思春期の頃までは腸骨・恥骨・坐骨の3骨が区別され、互いに軟骨結合をいとなんでいるが、成人では軟骨部が骨化して3骨は互いに癒着し一個の寛骨になる。

3骨の会合部は寛骨外側面の中央に円い陥凹部をつくり、これを寛骨臼という。

股関節の関節窩である。

①腸骨 Ilium

寛骨の上部を占めている扁平骨で、その上に向かって広がっている部分を腸骨翼という。

翼の内面は前半は浅くくぼんで腸骨窩となり、後半は仙骨との関節面でこれを耳状面という。

翼の上縁前端には上前腸骨棘という突起があり、その直下にはやや鈍い下前腸骨棘がある。

②坐骨 Ischium

寛骨の後下部をつくる骨で、これに体と枝が区別される。

体は寛骨臼に接するところから後下方に突出して坐骨結節と名付ける円い肥厚部までのことで、枝は体の前上方に連なる鈎状の部分である。

坐骨枝は恥骨枝に続いている。

坐骨結節は多数の筋の起始部をなし、坐るときに椅子に接するところである。

なお体の後縁には鋭い坐骨棘があって、その上下に大坐骨切痕と小坐骨切痕とができている。

③恥骨 Pubis

寛骨の前下内側部を占めている骨で、これに体と枝とを区別する。

体は寛骨臼の前下部をつくり、それから上枝が前内方に続く。

上枝と腸骨体との境には腸恥隆起という高まりがあり、また内側端は恥骨結節となって肥厚している。

下枝は上枝から鈎状に曲がっていて、結合部は坐骨枝に続いている。

坐骨と恥骨とで囲まれた孔を閉鎖孔といい、自然体では結合組織性の閉鎖膜が張っていて、その内側には内閉鎖筋、外側には外閉鎖筋がある。

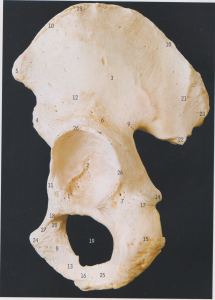

寛骨の外側面

1寛骨臼切痕 2寛骨臼 3前殿筋線 4下前腸骨棘 5上前腸骨棘 6腸骨体 7坐骨体 8恥骨体 9大坐骨切痕 10腸骨稜 11腸恥隆起 12下殿筋線 13恥骨下枝 14坐骨棘 15坐骨結節 16坐骨恥骨枝 17小坐骨切痕 18閉鎖稜 19閉鎖孔 20閉鎖溝 21後殿筋線 22下後腸骨棘 23上後腸骨棘 24恥骨結節 25坐骨枝 26寛骨臼の縁 27恥骨上枝 28腸骨稜結節

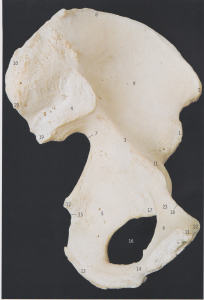

寛骨の内側面

1下前腸骨棘 2上前腸骨棘 3弓状線 4耳状面 5坐骨体 6恥骨体 7大坐骨切痕 8腸骨稜 9腸骨窩 10腸骨粗面 11腸恥隆起 12坐骨棘 13坐骨結節 14坐骨恥骨枝 15小坐骨切痕 16閉鎖孔 17閉鎖溝 18恥骨櫛 19下後腸骨棘 20上後腸骨棘 21恥骨稜 22恥骨結節 23恥骨上枝

□大腿の骨 Thigh bone

大腿骨 Femur

大腿骨は人体中最大の管状骨である。

中央部の体と上下の骨端部とに区別する。

体はほぼ円い棒状で、軽く前方に凸弯している。

体の前面と両側面はなめらかであるが、後面にはその中央部に粗線という縦に走るザラザラした隆起がある。

これは筋の付着部で、本来2本の隆線からなり中央部では両者相接しているが、上方と下方では次第に離れている。

上骨端は内上方に向かって、キノコのように突出している。

キノコの傘に当たる所を大腿骨頭といって半球形の関節面をなしており、柄に当たる所を大腿骨頚という。

頚の基部には骨の後面に2個の突起がある。

そのうち大きい方は大転子と呼ばれ上外方に、小さい方は小転子と呼ばれて下内方に突出している。

両者とも筋の付着するところである。

下端部は下がるにしたがって次第に幅が広くなり、内側果、外側果という肥厚部をつくっている。

両果はそれぞれ側面がとくに突出していて、これらを内側上果、外側上果という。

股関節部の骨折は大腿骨の上端部に間接的に捻じれる力が加わった結果生じ、骨のもろい高齢者で最も多い。

大腿骨頸部骨折のうち骨頭下骨折は、骨粗鬆症で骨のもろい女性に多発し、大腿骨頭が頸部にくい込む嵌入型(時に疼痛や下肢の短縮なく)の場合、あるいはくい込まない非嵌入型(下肢短縮に伴う激痛、外旋の肢位、自動運動不能)の場合とがある。

治療しないと、大腿骨頭が阻血性壊死に陥ることがある。

大腿骨頸部骨折のうち、転子間骨折は男女両性高齢者に多発する。

腸腰筋の牽引による小転子の裂離骨折を伴うことがよく見られる。

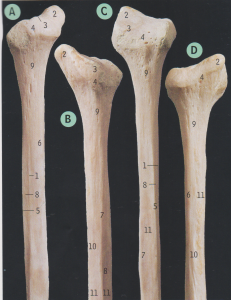

1内転筋結節(大腿骨の下端)2殿筋粗面 3大転子 4大腿骨頭 5転子間稜 6転子間線 7外側顆(大腿骨の下端)8小転子 9粗線 10内側顆(大腿骨の下端)11大腿骨頭 12大腿方形筋結節 13ラセン線(内側広筋の起始線)14転子窩

1殿筋粗面 2外側顆上線 3小転子 4粗線 5内側顆上線 6恥骨筋線

1内転筋結節 2膝窩筋の腱が通る溝 3腓腹筋外側頭による圧痕 4顆間窩 5外側顆 6外側上顆 7外側顆上線 8内側顆 9内側上顆 10内側上顆上線 11膝蓋面 12膝窩面

□下腿の骨 Leg bones

①脛骨 Tibia

下腿の内側にある大きな管状骨である。

中央部の体は三角柱状で、その内側面と前縁(弁慶の泣き所)は全長にわたって下腿の皮下に触れることができる。

前縁の上端のところには脛骨粗面というザラザラした高まりがある。

上骨端部は左右に開いて内側果と外側果となり、これはいずれもその上面が比較的平らな関節面となっている。

下骨端部も次第に肥厚しており、その下内側には内果(うちくるぶし)という突出がある。

脛骨粗面の裂離(オズグッド-シュラッタ病)は発育期の少年に見られ、膝蓋靱帯が付着している脛骨の上部骨端の小部分が上方に牽引されることにより生ずる。

1前縁 2腓骨関節面 3半膜様筋が着く溝 4腸脛靭帯による圧痕 5骨間縁 6外側顆 7外側面 8内側縁 9内側顆 10内側面 11後面 12ヒラメ筋線 13内側・外側顆間結節 14脛骨粗面 15垂直線(長趾屈筋と後脛骨筋との筋間中隔が着く線)

②腓骨 Fibula

脛骨の外側でこれと並んでいる長い管状骨である。

脛骨よりはるかに細い。

中央部の体は三角柱の形をなし、上下両端は肥厚してそれぞれ頭および外果(そとくるぶし)となっている。

腓骨上端

1前縁 2腓骨頭尖(茎状突起)3腓骨頭関節面 4腓骨頭 5骨間縁 6外側面 7内側稜 8内側面 9腓骨頚 10後縁 11後面

腓骨下端

1前縁 2外果関節面 3端腓骨筋が通る溝 4骨間縁 5外果 6外側面 7外果窩 8内側稜 9内側面 10後縁 11後面 12下腿骨間靱帯が着く面 13皮下に接する三角形の領域

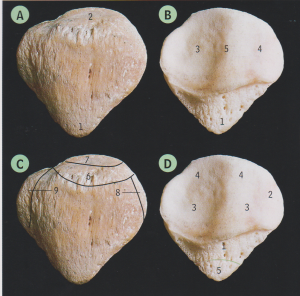

④膝蓋骨 Patella

膝関節の前面にある円盤状の骨で、本来は大腿四頭筋の腱に属する種子骨である。

後面は全体が関節面になっていて、軟骨で覆われている。

膝蓋骨脱臼は、骨盤の幅が広い女性あるいは太った若い男性に多発し、外側へ脱臼する。

解剖学的にみて、よく見られる原因として大腿骨外側顆が平たんなこと、膝の異常(外反膝)あるいは内側広筋下部筋束の筋力弱小があげられる。

A B

1膝蓋骨尖 2膝蓋骨底 3大腿骨の外側顆に対向する面 4大腿骨の内側顆に対向する面 5垂直稜

C D

1膝蓋脂肪体と接する部分 2最大屈曲時に大腿骨の内側顆に対向する部分 3伸展時に大腿骨に対向する面 4屈曲時に大腿骨に対向する面 5膝蓋靱帯 6大腿直筋部 7中間広筋部 8外側広筋部 9内側広筋部

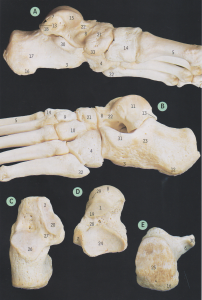

□足の骨 Foot bones

①足根骨 Tarsals

距骨 Talus

踵骨 Calcaneus

舟状骨 Navicular

第1・2・3楔状骨 Cuneiforms mediale/intermedium/laterale

立方骨 Cuboid

②中足骨 Metatarsals

足根骨の前に並んでいる小管状骨で各指に相当して1個づつ、計5個ある。

③足の指骨 Phalanges

各指の支柱をなす骨で、母趾では2節、他はいずれも3節からなる。

手の場合と同じく、各々の骨を指節骨といい、近位のものから基節骨 Phalanx proximalis 中節骨 Phalanx media 末節骨 Phalanx distalisとよぶ。

④種子骨 Sesamoid bones

足底の腱や靱帯の中に包まれている小骨で、ふつう2~5個ある。

その中2個は母趾の中足骨と基節骨との間にあって、常に存在するが母趾の基節骨と末節骨との間、立方骨の下面、舟状骨の付近などにも不定のものが1個づつある。

1踵骨の前結節 2第5中足骨の底 3第1中足骨の底 4踵骨 5立方骨 6母趾の末節骨 7第2指の末節骨 8踵骨の長母趾屈筋腱溝 9立方骨の長腓骨筋腱溝 10距骨の長母趾屈筋腱溝 11短母趾屈筋腱の種子骨による溝 12第5中足骨の頭 13第1中足骨の頭 14距骨頭 15中間楔状骨 16外側楔状骨 17踵骨隆起外側突起 18距骨外側突起 19内側楔状骨 20踵骨隆起内側突起 21距骨の内側結節 22第2趾中節骨 23舟状骨 24距骨頭 25母趾の基節骨 26第2趾の基節骨 27第5中足骨の体 28第1中足骨の体 29踵骨の載距突起 30距骨滑車(脛骨との関節面)31第5中足骨の粗面 32立方骨粗面 33舟状骨粗面

1距骨の前踵骨関節面 2踵骨の前距骨関節面 3踵骨の前結節 4立方骨 5第1中足骨 6踵骨の長母趾屈筋腱溝 7距骨の長母趾屈筋腱溝 8距骨頭 9中間楔状骨 10外側楔状骨 11距骨の外果面 12踵骨隆起外側突起 13距骨の外側結節 14内側楔状骨 15距骨の内果面 16踵骨隆起内側突起 17踵骨の内側面 18距骨の内側結節 19距骨の中踵骨関節面 20踵骨の中距骨関節面 21舟状骨 22距骨頚 23踵骨の腓骨筋滑車 24距骨の後踵骨関節面 25踵骨の後面 26踵骨の後距骨関節面 27踵骨溝 28距骨溝 29距骨の底側踵舟靱帯が着く面 30踵骨の載距突起 31足根洞 32第5中足骨粗面 33舟状骨粗面

外反母趾、すなわち足の母趾の外側転位は通常、突出した中足骨頭の部位が靴で擦れて痛みを呈する。

第2趾が母趾にかぶさるように変形しやすい。

第5中足骨骨折はよくある足の骨折である。

第5中足骨粗面はここに短腓骨筋が付着するため、しばしば剥離する。

中足骨骨折「足首の捻挫」に引き続き、短腓骨筋腱で牽引されて第5中足骨低が剥離することがある。

しかし、第3中足骨の疲労骨折、いわゆる「軍行骨折」の方が頻度が高い。

◆連結

①体幹と下肢帯の連結

仙骨と腸骨耳状面との間には仙腸関節があるが、関節面が不規則なうえに関節包が強大な多数の靱帯で補強されているため、可動性は非常に小さい。

また仙骨と坐骨棘及び坐骨結節との間にはそれぞれ仙棘靱帯と仙結節靱帯が張っているため、大小の坐骨切痕はそれぞれ大坐骨孔と小坐骨孔となる。

②下肢帯内の連結

左右の恥骨はその前内側部すなわち上下両枝の移行するところで相接し、線維性の軟骨によって互いに連結されている。

これを恥骨結合という。

③下肢帯と大腿骨の連結

これは股関節で寛骨臼と大腿骨頭の間にある球関節である。

関節包は寛骨臼の周縁から起こって大腿骨頚に着き、腸骨大腿靱帯をはじめ、いくつかの靱帯によって強められている。

また関節腔の中には大腿骨頭靱帯という関節包内靱帯があり、大腿骨頭の頂から起こって寛骨臼の下縁部に着いている。

大腿骨頭靱帯の役割は①骨の連結機能はほとんどない②大腿骨頭へ血管を容れて栄養する③関節包内靱帯である。

これらの靱帯はいずれも大腿骨の運動を制限する役割を演じている(連結を強固する)。

また関節包の内面には大腿骨頚をほぼ輪状に取り巻いて走る輪帯があって、関節包を補強している。

輪帯は大腿骨頭が関節臼から抜けないようにしている(バンド)。

関節窩の周縁部には肩関節に見たと同様関節唇がある。

関節唇は関節をさらに深くし、安定性を増強する。

股関節は上肢の肩関節に相当するものであるが、股関節の方は関節窩が至って深く、また関節包も強い靱帯を伴っているので、大腿骨の可動性は肩関節における上腕骨よりもはるかに制約されている。

そのため健康体における脱臼は股関節ではほとんど見られないのに対し、肩関節では至って容易に起こる。

④大腿骨と下腿骨の連結

これは膝関節で大腿骨の下端と脛骨の上端と膝蓋骨との間にある。

関節包は大腿骨下端の周縁から起こって脛骨上端の周縁についているが、その他に内側側副靱帯、外側側副靭帯をはじめ多数の靱帯によって補強され、また関節腔内には膝十字靱帯という交叉する一組の関節内靱帯がある。

関節の前壁の中には大腿四頭筋の腱と膝蓋骨と膝蓋靱帯とがある。

膝関節は一軸関節で、蝶番様の運動をいとなむのであるが、その関節窩に当たる脛骨上端の関節面は浅い凹みを呈するにすぎない(関節が不適合)。

そのため一組の半円形の関節半月(内側半月と外側半月)があって関節窩を増補し、さらに膝蓋骨の後面が広い意味での関節窩の形成に関与している。

⑤下腿骨の連結

脛骨と腓骨とは上端は脛腓関節によって連結されているが、下端は結合組織により浮動的に結合されているから、両骨間の可動性はごく小さい。

なお脛骨と腓骨との間には前腕骨の場合と同様に骨間膜が張っている。

⑥下腿骨と足根骨の連結

脛骨と腓骨の下端は距骨との間に距腿関節をつくっている。

蝶番関節である。

⑦足骨間の連結

7個の足根骨は互いに隣接する面によって関節結合をいとなむが、各関節における可動性は非常にわずかである。

すなわち足根骨は手根骨と同様にいわば弾性骨格を形作っているのである。

各骨の間には多数の靱帯があって結合を強化しているが、そのうちで長足底靱帯がもっとも強大で、踵骨から立方骨と中足骨に向かって張っている。

足根骨間の関節のうち踵骨と立方骨との間、及び距骨と舟状骨との間にあるものは足根部をほぼ横走していて、あわせてショパール関節という。

なお足根骨間の関節と距腿関節を足の関節と総称する。

3個の楔状骨と立方骨はそれぞれ中足骨と結合して足根中足関節一名リスフラン関節をつくっており、また中足骨と各指の基節骨に間には中足指節関節が、各指の節骨の間には足の指節間関節がある。

中足指節関節球関節で、指節間関節が蝶番関節であることは手の場合と同じである。

◆骨盤 Pelvis

第5腰椎(入れない場合もある)・仙骨・尾骨および左右の寛骨で構成される骨格部を骨盤という。

骨盤は分界線(岬角から寛骨の内面を通って恥骨結合の上縁に引いた線)によって上部の大骨盤と下部の小骨盤とに分かれている。

ただし一般には小骨盤のことを単に骨盤という。

小骨盤は短い円筒状をなし、上は骨盤上口で始まり、下は骨盤下口に終わっている。

骨格では円筒壁は不完全で、閉鎖孔や大・小坐骨孔によって外と交通しているが、これらの通路はすべてが筋その他の軟部でふさがれているので、内に骨盤腔が囲まれる。

骨盤腔の主な内容としては、男性では前部に膀胱・精嚢・前立腺があり、後部に直腸があるが、女性では前に膀胱、後ろに直腸があり、その間に子宮と膣がある。

すなわち女性の骨盤腔は妊娠中は胎児の宿るところであり、分娩の時には産道をなすのであって、その形態学は産科学上きわめて重要である。

【骨盤の計測線】

骨盤の形と大きさを数量的に表すために、種々の径線が規定され計測されている。

その詳細は産科学書にあるが、主なもののみを上げると

①真結合線(産科結合線)

岬角から恥骨結合までの距離。

②斜径

一側の仙腸関節と分界線との交点から反対側の腸恥隆起までの距離。

③横径

左右の分界線の間の最大幅。

・骨盤の性差

骨盤は骨格中で最も性差の著しい部分であるが、それは女性の骨盤が妊娠および分娩に適した形をとっているからである。

したがってこの性差は思春期になって初めて顕著となる。

主な差異は

①仙骨は女性では男性より短くかつ広くて、尾骨とともに後退している。

②腸骨は女性の方が男性より広くて大きい。

③左右の恥骨枝がつくる弓形の恥骨弓のなす角度は女性の方が大きい。

④このほかにも種々の差異があるが、要するに女性の方が男性より骨盤腔が広くて低く、かつ骨盤下口が大きいから男性の骨盤は漏斗形に近く、女性のそれはほぼ円筒型である。

また骨盤上口は女性では長円形、男性では心臓形である。

このほか寛骨だけを見た場合の男女の鑑別点としては、大坐骨切痕の角度が男性より女性の方が大きい。

また閉鎖孔は女性では大きく三角形に近いが男性では長円形である。