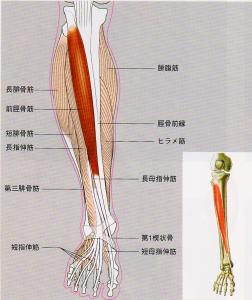

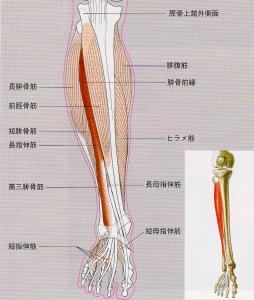

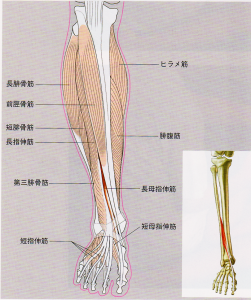

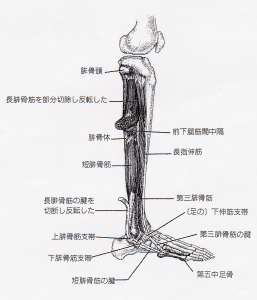

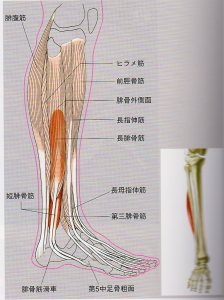

前面の筋 Anterior leg

前脛骨筋 Tibialis anterior

起始 脛骨上方1/2外側面 下腿骨間膜上方2/3前面 下腿筋膜

停止 第1楔状骨 中足骨底足底面

支配神経 深腓骨神経 L4~S1

血管 前脛骨動脈 前脛骨反回動脈

作用 足関節背屈 内がえし 下腿の前傾

速筋:遅筋(%) 27.0:73.0

筋連結 大腿二頭筋短頭 長母趾伸筋 長趾伸筋 後脛骨筋 長母趾屈筋

□特徴

胎児は発生の過程で下肢が回転するため、これらの伸筋が下腿の前面に位置するようになる(前腕の伸筋とは異なる)。

足関節の背屈は、前脛骨筋、長趾伸筋、第三腓骨筋、補助動筋は長母趾伸筋。

この4筋はいずれも足関節前面を走行する。

これらの腱をおさえるように、上・下伸筋支帯がある。

上伸筋支帯は内・外果の上方で内側から前脛骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋、第三腓骨筋の順に配列する4腱を輪状に取り巻く。

下伸筋支帯はⅩまたはY字状で足根部背屈の踵立方関節の上に位置する。

前脛骨筋と後脛骨筋は内果を挟んで前後に位置する。

底屈と背屈では拮抗筋となるが、内がえしでは共同筋になる。

後脛骨筋は内がえし運動では前脛骨筋よりも強力に働き、内側縦アーチの形成に重要な作用をしている。

歩行時において、足が地面から離れている間、足を引き上げ、足指が地面にぶつからないようにする働きがある。

SFL上。

□軟部組織の触診

両側果部間の背面には3つの重要な腱と1つの血管がある。

内側より、①脛骨筋腱 ②長母趾伸筋腱 ③足背動脈 ④長趾伸筋腱である。

前脛骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋は足部の主な背屈筋である。

それらが働いていないと下垂足もしくは鶏歩を呈する。

前脛骨筋腱がもっとも突出し、3つの腱の内で一番内側にある。

もっとも強い足部の内がえし・背屈筋であり、この筋が働いていないだけで下垂足を呈する。

内がえし・背屈させると前脛骨筋は触診しやすい。

この腱は足関節を横切っているところでもっとも突出している。

遠位に触診をすすめると第1中足骨基部の内側と第1楔状骨に付着し、近位方向では脛骨骨幹部外側で筋腹となっている。

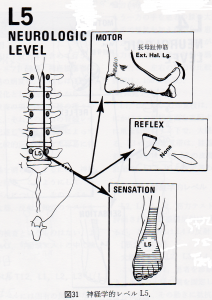

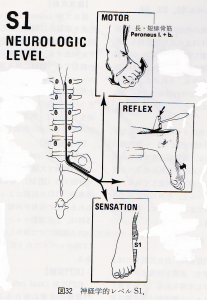

神経学的検査

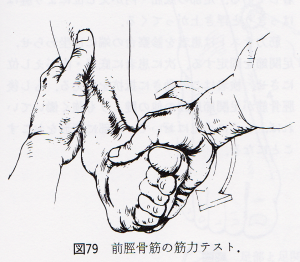

□筋力テスト

前脛骨筋は主としてL4の神経支配を受けているが、一部L5からの神経支配も受けている。

この筋の機能をテストするには、患者に内がえし位で踵で歩かせる。

前脛骨筋の腱は足関節の前内側を横切っていることが観察される。

それは付着部に向かって遠位ではっきりしてくる。

前脛骨筋の弱い患者はこの背屈・内がえし位のテストができず、下垂足か鶏歩を呈する。

方法

①診察台の端に座ってもらう。

②下肢を保持し、背屈・内がえしをしてもらい、その位置で足背部に施術者の母指をあてがう。

③次に第1中足骨骨頭から骨幹部にかけて足部に底屈・内がえし位の方向に力を加える。

このテストを行いながら、前脛骨筋を触診する。

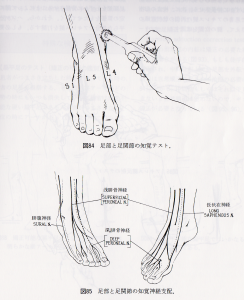

□知覚テスト

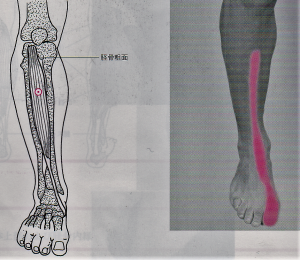

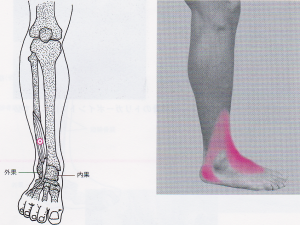

□TP

関連痛パターン:足関節及び拇指の前・内側面

TP:脛骨粗面の4横指の前・内側面

ストレッチ陽性サイン:足関節外がえしの際、外側果部に疼痛

デコボコ道を歩いたり、上り坂を登ったりする動作で損傷する。

長趾伸筋 Extensor digitorum longus

起始 脛骨上端外側面 腓骨前縁 下腿骨間膜 下腿筋膜

停止 第2~5趾趾背腱膜

支配神経 深腓骨神経 L4~S1

血管 前脛骨動脈

作用 第2~5趾伸展 足関節背屈 外がえし 下腿の前傾

速筋:遅筋(%) 52.7:47.3

筋連結 第三腓骨筋 短趾伸筋 背側骨間筋 虫様筋 長母趾伸筋 前脛骨筋 長腓骨筋 短腓骨筋

□特徴

SFL上。

□軟部組織の触診

長趾伸筋は長母趾伸筋の外側にあり、足関節部でまず触れ、遠位部で4つに分かれ、それぞれⅡ~Ⅴ趾の遠位趾節骨基部に付着する。

足趾を伸展させるとこの腱は触知しやすくなる。

神経学的検査

□筋力テスト

長趾伸筋の腱は背屈の際に前脛骨筋、長母趾伸筋の2つの筋に次いではっきりする。

足部を内がえし・外がえしせずに、ただ踵で歩いてもらうことによってテストができる。

そうすれば腱が足関節前面を通り、扇状になって拇指以外の4趾の中節骨、末節骨の背面に停止している様子が足背部に浮かび上がってくる。

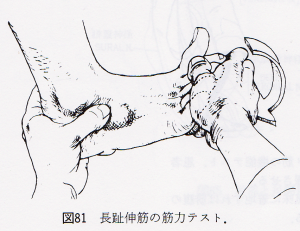

方法

①診察台の端に座ってもらう。

②踵骨をしっかりと保持し、施術者の他方の手の母指を患者の伸展させた趾におく。

③趾の背部に抵抗をかけ、底屈方向に力を加える。

正常なら足趾は屈曲しないはずである。

□TP

関連痛パターン:足首前面、足の甲(背側)、外果周辺。2~4趾の背側面。

前脛骨筋、第三腓骨筋、短趾伸筋とかぶるので注意して鑑別する。

TP:腓骨頭8㎝程遠位で長腓骨筋と前脛骨筋の間

長母趾伸筋 Extensor hallucis longus

起始 下腿骨間膜 腓骨中央内側面

停止 拇指末節骨底 一部は基節骨底

支配神経 深脛骨神経 L4~S1

血管 前脛骨動脈筋枝

作用 足関節背屈 拇趾の伸展 下腿の前傾

速筋:遅筋(%) 50.0:50.0

筋連結 前脛骨筋 後脛骨筋 第三腓骨筋 長趾伸筋 長母趾屈筋

□軟部組織の触診

長母趾伸筋腱は前脛骨筋腱のすぐ外側にあり拇指を伸展させると分りやすい。

足関節で前脛骨筋腱のすぐ外側にあり、足背部に沿って触診をすすめると拇趾の遠位趾節骨基部に付着している。

下垂足の背屈を助ける目的で、手術的に長母趾伸筋腱の付着部を拇趾から足背に移行することがある。

神経学的検査

□筋力テスト

足部を内がえし・外がえしせずに、ただ踵で歩いてもらうことによってテストができる。

腱は拇趾の末節骨の近位端に停止するまでの走行が明瞭に浮かび上がる。

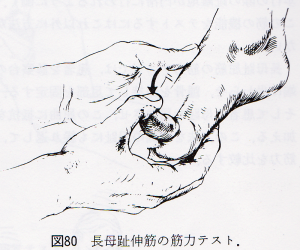

方法

①診察台の端に座ってもらう。

②一方の手で踵骨を保持することにより下腿を保持し、拇趾を背屈してもらい、その位置へ施術者の母指で抵抗を加える。

③施術者の母指は患者の拇趾の爪に置き、施術者の他の指は患者の足の球部において、患者の拇趾を底屈させるように力を加える。

④もし、施術者の母指が趾節間関節にかかっていれば短拇趾伸筋もテストすることになる。

だから、単純に長母趾伸筋のテストをするには、趾節間関節より遠位部に抵抗を与えなければならない。

□TP

関連痛パターン:拇趾。背側。

TP:長趾伸筋と前脛骨筋の間下腿遠位1/3付近。

第三腓骨筋 Peroneus tertius

起始 腓骨前面下部1/3 骨間膜

停止 第5中足骨底の背面

支配神経 深腓骨神経 L4~S1

動脈 前脛骨動脈

作用 足関節背屈 外転 外がえし

速筋:遅筋(%) 65.0:35.0

□特徴

趾伸筋の第5趾の腱は外反のための筋。

□TP

関連痛パターン:外果前部及び踵の外側

TP:内外両果を結ぶ線の5横指上で、脛骨の2横指外側。

ストレッチ陽性サイン:足関節の底屈と回内でアキレス腱部に疼痛。

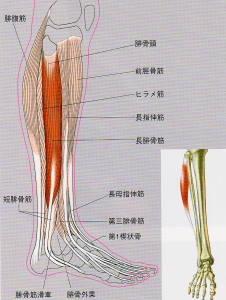

外側面の筋 Lateral leg

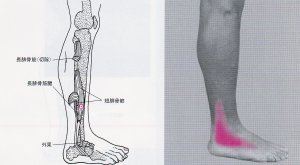

長腓骨筋 Peroneus longus

起始 脛骨外側顆 脛腓関節包 腓骨頭 腓骨外側縁上方2/3 前・後下腿筋間中隔 下腿筋膜

停止 第1楔状骨足底面 第1中足骨底

支配神経 浅腓骨神経 L5~S1

血管 外側下膝動脈 腓骨動脈 前脛骨動脈

作用 足の外がえし 足関節底屈

速筋:遅筋(%) 37.5:62.5

筋連結 短腓骨筋 拇指内転筋 第三腓骨筋 長趾伸筋 大腿二頭筋長頭 長母趾屈筋 ヒラメ筋 足底筋

□特徴

腓骨筋群は主に足を外反する筋であり、つま先で歩く時や親指でけり出すときなど足底の屈曲時に働く。

第三腓骨筋は他の腓骨筋と同じ部位から始まるが足趾の伸筋である。

長・短腓骨筋は外果後側を通って足底にまわりこみ、外側縦アーチの形成に重要な働きをする。

※外側縦アーチ

外側縦足弓は足のバランスと密接な関係がある。

①骨:踵骨-立方骨―第5中足骨

内側縦アーチと比べるとアーチの高さは低く、長さも短い。

皮膚を含めた軟部組織で全長にわたって接地している。

かなめとなるのは踵立方関節部である。

②靭帯:長足底靭帯 踵立方靭帯 足根中足靭帯

③筋:長腓骨筋(踵骨を持ち上げる)と短腓骨筋(同時に第5中足骨頭を引く) 小趾外転筋

※横アーチ

横アーチは内側縦アーチと外側縦アーチのあいだにできるもので、部位によって構成する要素が異なる。

長腓骨筋の関与するアーチは

①骨:内側楔状骨-中間楔状骨-外側楔状骨-立方骨 頂点は中間楔状骨。

②靭帯:楔間靭帯 楔立方靭帯

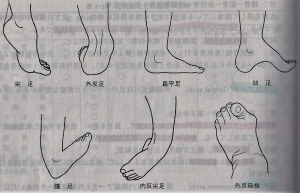

足の変形

・外反足:後脛骨筋や足筋の麻痺、長腓骨筋の拘縮によって生じる。足は外がえし位に固定し、足のアーチは崩れ、足底内側部だけで地

面につく。

・踵足:腓腹筋、ヒラメ筋あるいは長腓骨筋の筋力低下のため、拮抗筋の作用が相対的に強くなり、踵骨の軸が地面に対して垂直方向に

向き、足関節背屈位となった変形である。多くの場合、外反を伴って外反踵足となる。

・内反足:胎内肢位の異常による先天性のもの、腓骨筋麻痺によるものなどがある。足は内がえし位(内反位)に固定し、足底の外側部

が地面につく。尖足を合併することが多く、これを内反尖足という。凹足の合併もある。

SP、LL上。

□軟部組織の触診

長・短腓骨筋腱は外果のすぐ後ろを通る。

長腓骨筋腱は短腓骨筋腱のすぐ後方を走っている。

腓骨筋は主として足関節の外がえし筋であるが、底屈時に補助として働くものである。

触診には足部を外がえし・底屈位にもっていく。

時に外果の部位で腱を固定している支帯が不完全であり、腱が外果の後方に移動していることがある。

この状態が弾発腱症候群であり、触診も聴診も可能である。

腓骨筋腱が踵骨を通過する際に腓骨筋結節によって、長腓骨筋腱と短腓骨筋腱に分けられる。

腓骨筋腱は支帯により結節に固定され、滑膜に包まれており、そのため腱鞘炎になりやすい。

また狭小化した腱鞘を通過することでも狭窄性腱鞘炎になる。

その時、腓骨筋結節部は肥厚し圧痛がある。

神経学的検査

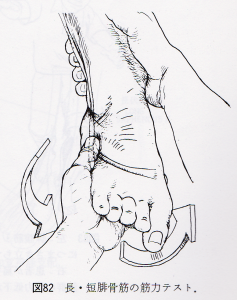

□筋力テスト

長・短腓骨筋の腱は外果後方で2つの腱となる。

それらは同時に機能テスト行う。

両筋は足部及び足関節の外がえし筋なので、患者に足部内縁を付けて歩いてもらう。

そうすれば、腓骨筋腱は外果を回ったところではっきりし、どちらも腓骨筋結節を通り(短腓骨筋が上、長腓骨筋が下)、それぞれの停止部まで走行する。

方法

①診察台の端に座ってもらう。

②踵骨を保持して足関節を固定し、足を底屈・外がえし位にする。

③次に第5中足骨骨頭から骨幹部にかけて施術者の手掌面で押して、患者の底屈・外がえし位に抵抗を加える。

趾自体に可動性があるので、趾に抵抗を加えることは避ける。

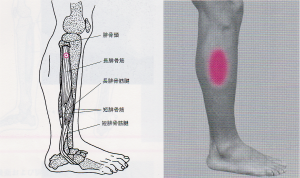

□TP

関連痛パターン:筋腹に沿った下腿側面

TP:腓骨頭の3横指下。

ストレッチ陽性サイン:足関節背屈と回内で足関節の前内側部に疼痛。

足関節部骨折後の長期固定、ハイヒール使用、扁平足などで損傷する。

腓骨頭頸部は総腓骨神経の通路にあたるので施術者は触れないこと。

短腓骨筋 Peroneus brevis

起始 腓骨外側面

停止 第5中足骨粗面

支配神経 浅腓骨神経 L5~S1

血管 後脛骨動脈 腓骨動脈

作用 足の外がえし 足関節底屈

速筋:遅筋(%) 37.5:62.5

筋連結 長腓骨筋 第三腓骨筋 長母趾屈筋 長趾伸筋

□特徴

長腓骨筋参照。

□軟部組織の触診

短腓骨筋腱は外果の後ろの骨の溝を通る。

短腓骨筋腱の停止部である茎状突起を触診すると、足関節の捻挫に関係して茎状突起端の骨折がなどがあれば、この部に圧痛があり、茎状突起部の滑液包炎でも圧痛はある。

長腓骨筋参照。

神経学的検査

□筋力テスト

長腓骨筋参照。

□TP

関連痛パターン:外果、足の外側

TP:外果の5横指上および長腓骨筋腱前面

ストレッチ陽性サイン:足関節の背屈と回内で足関節前内側部に疼痛。

足関節部骨折後の長期固定、ハイヒール使用、扁平足などで損傷する。

トリガーポイントは長腓骨筋腱の下にあるので、施術者は母指を腱の下に這わせて触診する必要がある。