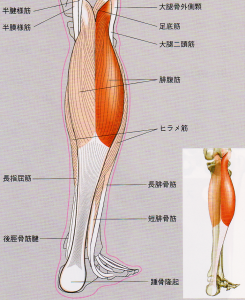

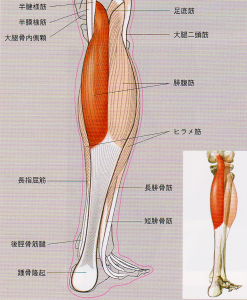

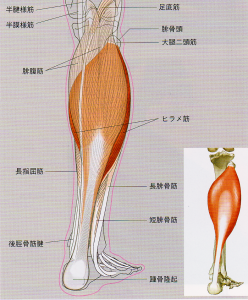

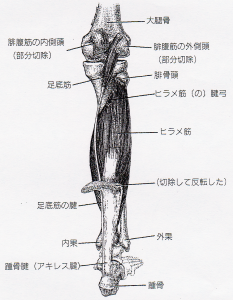

腓腹筋 Gastrocnemius

起始 外側頭:大腿骨外側上顆

内側頭:大腿骨内側上顆

停止 踵骨隆起

支配神経 脛骨神経 L4~S2

血管 膝窩動脈

作用 膝関節屈曲 足関節底屈

遅筋:速筋(%) 51.8:48.2

筋連結 ヒラメ筋 大腿二頭筋 大内転筋 長指屈筋 (膝関節包を介して)縫工筋 外側広筋 内側広筋 膝関節筋 足底筋

半膜様筋 膝窩筋

□特徴

最大収縮 約4㎝

腓腹筋は2関節筋で膝関節屈曲の作用もある。

膝関節完全伸展位では、腓腹筋は受動的に伸張され、足の底屈力は最も強力に発揮される。

膝屈曲位では腓腹筋は弛緩し、足の底屈力は弱い。

立位姿勢と筋活動

人間の立位姿勢は両張り綱で支えられるのではなく、一方向からの片張り綱で支えられる状態に似ている。

体幹を後方から支える筋は、脊柱起立筋である。

下肢筋では、股関節伸筋の大腿二頭筋と屈筋の大腿四頭筋の非持続的な活動がある。

下腿筋では、足関節背筋の前脛骨筋よりも腓腹筋やヒラメ筋などの底屈筋の活動が著名である。

立位保持のための抗重力筋のうち、頸部筋、脊柱起立筋、大腿二頭筋、ヒラメ筋を主要姿勢筋という。

重心動揺

立位姿勢では重心線が足関節前方にあるため、重力は体幹を前へ倒すように作用する。

これを下腿三頭筋などの背側の筋活動によって調整するため、前後動揺が起こる。

歩行時の筋活動

下腿三頭筋は立脚相全般、特に末期に強く活動する。

これは足関節の背屈を防ぎ、重心線の通る位置を踵からつま先に移動させ、さらに床面からの反作用によって強く蹴り出して遊脚相に入るのに役立っている。

二重膝作用による膝関節の屈曲にも関係しているが、下腿三頭筋の本来の働きは前進、加速作用である。

下腿三頭筋の筋力低下は、弱い趾離地のため偏平足歩行(frat-footed gait)となる。

疼痛による異常歩行

下肢の動脈硬化による血行障害で、歩行中に疼痛が生じて歩行困難となり、暫く休息すると疼痛が消失して歩行が可能となる。

疼痛は下腿三頭筋の部分に起こることが多い。

間欠性歩行困難は腰部脊柱狭窄症でも起こる。

□軟部組織の触診

腓腹筋頭は、この筋の直上のハムストリング筋腱のようにはっきりとは触診できない。

腓腹筋が断裂すると、筋腹部に小さな欠損を触診することができるかもしれないし、大抵の場合、触診に際し軽度の圧痛がある。

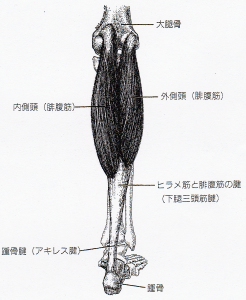

腓腹筋とヒラメ筋は共通の腱としてアキレス腱となり踵骨に停止している。

アキレス腱は強打されたり急に動くことによる過度の緊張により断裂が生じる。

強打された場合は横に裂け、急激な緊張による場合はひきちぎられたようになる。

腱が断裂した場合、時間の経過とともに腫脹のため分りにくくなるが、欠損部は触知される。

その部位に疼痛と圧痛があり、普通、力強い底屈が出来ない。

もしも歩けるなら、立脚相で趾離地期のない異常歩行を呈するであろう。

腓腹筋とヒラメ筋の連続性をみるには、腹臥位で下腿の筋腹をつまみ、底屈できるかみる。

断裂が無ければ底屈する。アキレス腱断裂があれば、その動きは減少するか消失する。

アキレス腱には腱鞘炎が生じることがあり、その時は触診によって圧痛があり動きに伴う轢音があることがある。

踵骨後部の滑液包はアキレス腱の前面と踵の後上角の間にある。

踵骨の滑液包はアキレス腱の停止部と皮膚の間にある。

これら2つの滑液包は損傷もしくはこの部位への過度の圧迫によって炎症を起こす。

踵骨の滑液包は靴の大きさが合わなかったり、高い踵の靴を履いたりすることで大きくなってゆく。

踵骨後部の滑液包はアキレス腱の前方の軟部組織をつまむことで同定でき、踵骨の滑液包はアキレス腱の後ろの皮膚をつまむことで直接指で触知できる。

その部分の肥厚や圧痛は滑液包炎を示唆するものである。

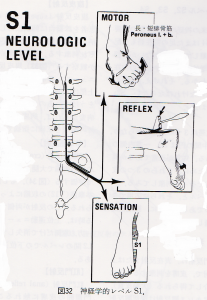

□神経学的検査

・筋力テスト

下腿三頭筋は他の下腿の筋肉全てを合わせたものよりも強く、筋力テストによって筋力低下の存在を見つけることは困難である。

それゆえこれらの筋では、機能テストで観察する。

腓腹筋・ヒラメ筋の機能テスト

⒈ つま先歩行を指示する。もし下腿三頭筋の大きな筋力低下をきたしていれば、その動作は出来ない。

⒉ 次に片脚でつま先立ちになってもらい、跳躍させる。

この場合、下腿三頭筋に体重の2倍半の力がかかる事になる。

もし偏平足様に着地したりこのテストの施工が不可能であれば、少なくとも下腿三頭筋の筋力が少し低下していることを示唆する。

※老人や腰背痛のある患者は、この機能テストはすべきでない。

・反射テスト

アキレス腱反射(Achilles tendon reflex) S1

アキレス腱反射は腓腹筋、ヒラメ筋を介しての深部腱反射である。

それはS1レベルからの神経支配を受けている。

もしS1神経根が切断されたり圧迫を受けていれば、アキレス腱反射は消失する。

□特殊な検査

足関節背屈テスト(Ankle dorsiflexion test)

膝関節伸展位で足関節の背屈が出来なかったり、底屈位のままであったりして、腓腹筋かヒラメ筋のどちらかによって可動域制限を来していると認めた際には以下のテストを行って可動域制限の原因となっている筋を探すことが出来る。

⒈ 膝関節を屈曲位にする。

⒉ 膝関節屈曲位で足関節背屈が可能であれば腓腹筋が可動域制限を起こしている原因である。

それは腓腹筋は2関節筋なので膝関節で屈曲すれば、その起始部と停止部が接近することによって腓腹筋が弛緩するからである。ヒラメ筋は単関節筋なので膝関節屈曲位でも影響は及ぼされない。もしヒラメ筋が可動域制限の原因であれば、可動域制限は膝関節屈曲位でも伸展位でも同じである。

ホーマンズ(Homans)徴候

深部静脈の血栓性静脈炎(thrombophlebitis)の有無をテストするには、下肢を伸展させておき強制的に足関節を背屈させる。

このテストによって下腿三頭筋部に痛みが出れば、ホーマンズ徴候陽性。

同部の筋腹深部への触診により圧痛が認められれば深部静脈の血栓性静脈炎がより明瞭となる。

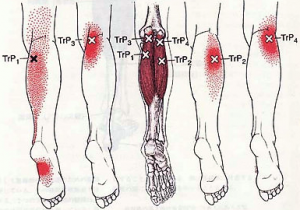

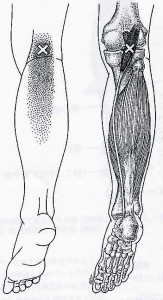

□TP

上り坂を登る動作、足関節骨折後の固定などで損傷する。

アキレス腱炎の場合、ヒラメ筋や後脛骨筋と共に腓腹筋も治療する必要がある。

足底筋膜炎の場合も、ヒラメ筋の筋筋膜障害が関与している可能性があるので、適切な筋の治療が必要である。

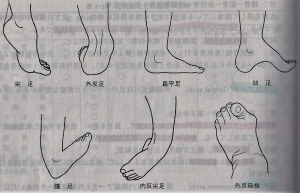

□足の変形

尖足:①先天性あるいは前脛骨筋やそのほかの足関節の背屈筋の筋力低下

②腓腹筋やヒラメ筋の過緊張

凹足:足の縦アーチが極端に増強して、高くなった状態。足指の伸展拘縮を伴うことが多い。

踵足:腓腹筋、ヒラメ筋あるいは長腓骨筋の筋力低下のため、拮抗筋の作用が相対的に強くなり、踵骨の軸が地面に対して垂直に向き

足関節背屈位となった変形。

多くの場合、外反を伴って外反踵足となる。

原因 ①腓腹筋あるいはヒラメ筋の弱化による筋力の不均衡

②ハイヒールの常用

③プロダンサーのように足を過度に使う職業

④先天性要因

ヒラメ筋 Sleus

起始 脛骨後面ヒラメ筋筋線 脛骨内側縁 腓骨頭 ヒラメ筋腱弓

停止 踵骨隆起

支配神経 脛骨神経 L4~S3

血管 後脛骨動脈 腓骨動脈 膝窩動脈

作用 足関節底屈

速筋:遅筋(%) 12.3:87.7

筋連結 腓腹筋 膝窩筋 長腓骨筋 長指屈筋 後脛骨筋 足底筋

最大収縮 約4.5㎝

腓腹筋参照。

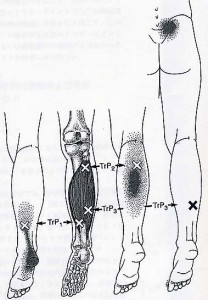

□TP

上り坂を登る動作、足関節部骨折後の固定などで損傷する。

アキレス腱炎の場合、ヒラメ筋や後脛骨筋と共に腓腹筋も治療する必要がある。

足載せ台を不適切に用いるとヒラメ筋腱弓を圧迫することがある。

それにより脛骨動静脈、脛骨神経が圧迫されて下腿の感覚が失われる。

足底筋膜炎の場合も、ヒラメ筋の筋筋膜障害が関与している可能性があるので適切な筋の治療が必要である。

※ヒラメ筋腱弓

下腿骨間膜直上にある腱弓。腓骨神経、膝窩動静脈が通る。

足底筋 Plantaris

起始 大腿骨外側上顆

停止 踵骨隆起

支配神経 脛骨神経 S1~2

血管 外側下膝窩動脈

作用 膝関節屈曲 足関節底屈

筋連結 大腿筋膜張筋 膝窩筋 ヒラメ筋 腓腹筋 長腓骨筋

□特徴

この筋は上肢の長掌筋に相当するもので、多くの猿類では足底筋膜に続いている。

人類では踵骨の発達のために、この連絡が中断されたのであって、足底に付いていないのに足底筋と呼ばれるのは、この比較解剖学的事実によるのである。

この筋も退化消失する傾向が強い。

□TP