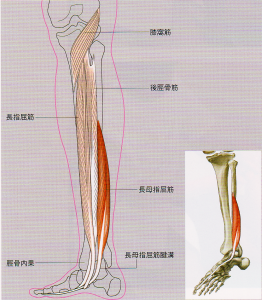

後脛骨筋 Tibialis posterior

起始 脛骨後面 腓骨内側面 下腿骨間膜後面

停止 舟状骨粗面 第1~3楔状骨 立方骨 第2~4中足骨底側面

支配神経 腓骨神経 L5~S2

血管 後脛骨動脈 腓骨動脈

作用 足の底屈 内転 内がえし

速筋:遅筋(%) 50.0:50.0

筋連結 前脛骨筋 長母趾屈筋 長趾屈筋 ヒラメ筋 長母趾伸筋 膝窩筋

□特徴

後脛骨筋と前脛骨筋は内果を挟んで前後に位置する。

底屈と背屈では拮抗筋となるが、内がえしでは共同筋になる。

後脛骨筋は内がえし運動では前脛骨筋よりも強力に働き、内側縦アーチの形成に重要な作用をしている。

DFLに存在する。

※内側縦アーチ

①骨:踵骨-距骨-舟状骨-内側楔状骨-第1中足骨

②靭帯:底側踵舟靭帯(スプリング機構) 距踵靭帯 楔舟靭帯 足根中足靭帯

③筋:後脛骨筋(舟状骨を引く) 前脛骨筋(第1 中足骨底を引く) 長母趾屈筋および長趾屈筋(第1~5指を引くと同時に距骨と踵骨を安定させる) 母趾外転筋(第1中足骨と距骨を引く)

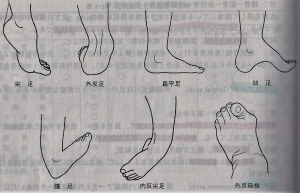

足の変形

外反足:後脛骨筋や足筋の麻痺、長腓骨筋の拘縮によって生じる。

足は外がえし位に固定し、足のアーチは崩れ、足底内側部だけで地面に着く。

扁平足:後脛骨筋や足筋の筋緊張低下、靭帯の緊張低下によって、下腿は内旋し、踵骨が外がえし位となった変形である。

内側縦アーチが扁平化したものを扁平足、前足部横アーチが扁平化したものを横扁平足というが、しばしば両者は合併する。

足底全体が地面に着く。

リハビリは砂地歩行→アーチ強化

□軟部組織の触診

後脛骨筋腱は内がえし・底屈位で最も分りやすい。

内果のすぐ後下方を通っているので触診も視診も可能である。

痙性、脊髄髄膜瘤、ポリオなどでは足関節周囲筋が筋力低下をきたしているが、比較的後脛骨筋筋力が残っているので結果的に足部に内がえし・底屈位の変形を起こす。

神経学的検査

□筋力テスト

後脛骨筋の腱は内果のすぐ後方を走行している。

この筋を分離して機能テストすることは困難であるが、内果を腱がまわったところで触診できる。

この腱は舟状骨結節に付着している。

足部の底屈・内がえし位により腱はハッキリと浮き上がってくる。

順序

①診察台の端に座らせ、足関節を固定する。

②底屈・内がえし位にしてもらい、施術者はこの動きに抵抗を加える。

③もし後脛骨筋が足関節周囲の他の腱よりも強く働いていれば、とくに小児において、足部に変形を起こすことになる。

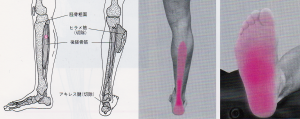

□TP

関連痛:下腿後面、アキレス腱、踵、後脛骨筋の筋腹沿い。

時として、この筋はシンスプリント(脛骨過労性骨障害痛)の原因になることがある。

トリガーポイント:脛骨粗面の5横指下で、脛骨内縁の1横指内側

デコボコのグランドでジョギングやランニングをすると損傷する。

過度の足の回内運動でトリガーポイントが活動性になる。

アキレス腱炎の場合、ヒラメ筋や後脛骨筋と共に腓腹筋も治療する必要がある。

マラソンランナーにはシンスプリントがみられることがある。

症状が悪化した慢性の踵骨骨棘の場合も後脛骨筋を治療するとよい。

この筋が硬くなり筋筋膜障害を起こすと、踵骨の回転軸が変化して、新しく別の部位に圧力がかかるようになる。

ムズムズ脚症候群、後脛骨筋腱機能不全なども改善しない場合は、後脛骨筋のトリガーポイントで軽減することがある。

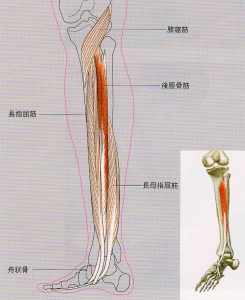

長趾屈筋 Flexor digitorum longus

起始 脛骨後面 下腿骨間膜

停止 第2~5趾末節骨底

支配神経 脛骨神経 L5~S2

血管 後脛骨動脈

作用 足の底屈 内がえし 第2~5趾屈曲

速筋:遅筋(%) 50.0:50.0

筋連結 足底方形筋 長母趾屈筋 虫様筋 後脛骨筋 腓腹筋 ヒラメ筋

□特徴

足の内がえし。

内側縦アーチの形成。後脛骨筋参照。

踵骨内側あたりで長母指屈筋と腱交叉する。

DFL。

□軟部組織の触診

長趾屈筋腱は後脛骨筋腱の後ろにあり、患者に施術者の抵抗に抗して趾を屈曲させると触知できる。

腱はあまり目立たないが、後脛骨筋腱の後ろで内果の丁度上にその動きを触診できる。

神経学的検査

□筋力テスト

長趾屈筋の腱は長母指屈筋腱のすぐ内側を走行している。

この筋の機能テストとして正確な方法はない。

順序

①踵骨を保持し、患者に趾を屈曲してもらう。

②この屈曲に対して患者の趾を伸展させるように抵抗を与える。

③趾はこれに屈しないのが正常である。

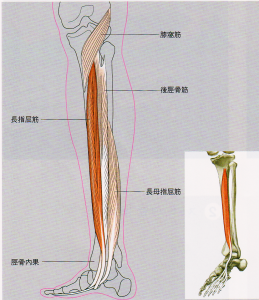

長母趾屈筋 Flexor hallucis longus

起始 腓骨後面下方2/3 下腿骨間膜後面下部

停止 母趾末節骨底

支配神経 脛骨神経L5~S2

血管 腓骨動脈

作用 母趾屈曲 足の底屈 内がえし

筋連結 長趾屈筋 後脛骨筋 長腓骨筋 短腓骨筋 前脛骨筋 長母趾伸筋

□特徴

足の内がえし(補助動筋)

内側縦アーチの形成。後脛骨筋参照。

DFL。

□軟部組織の触診

長母趾屈筋腱は内果の周囲というよりは足関節の後面にある。

脛骨後面に沿って走り、距骨後面の距骨内・外側結節間の溝を通り、足関節を横切っている。

他の筋と違って深部にあるためその腱は触診できない。

これらの腱はすべて内果後面に接して走っているので(特に後脛骨筋腱)、骨の溝を通り、滑膜によって保護されている。

この滑膜に炎症(勝膜炎)が生じれば、内果の後ろに疼痛を訴え、この部位に圧痛がある。

神経学的検査

□筋力テスト

長母趾屈筋はアキレス腱の内側を走行している。

この機能テストは患者の歩行をもって観察すればよい。

長母趾屈筋は歩行の際の趾離地が円滑に行わるように働く。

この筋の機能テストをするにはこれ以外に方法がない。

順序

①診察台の端に座ってもらい、踵骨を保持して足部を固定する。

②母趾を屈曲してもらい、この屈曲に抵抗を加える。

③この方法を対側の母趾にも繰り返して筋力を比較する。

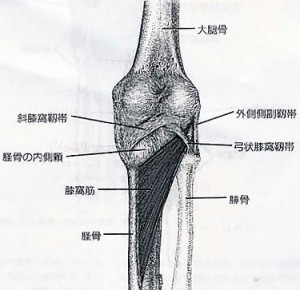

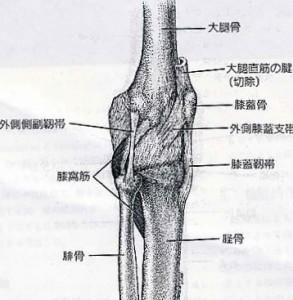

膝窩筋 Popliteus

起始 大腿骨外側顆外側面 外側側副靭帯 膝関節包

停止 脛骨後面ヒラメ筋線上方

支配神経 脛骨神経の枝 L4~S1

血管 膝窩動脈

作用 膝関節の屈曲 下腿の回内 関節包を張る

速筋:遅筋(%) 50.0:50.0

筋連結 大腿二頭筋短頭 半膜様筋 足底筋 ヒラメ筋 後脛骨筋

膝窩筋参照。