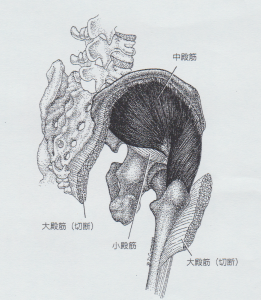

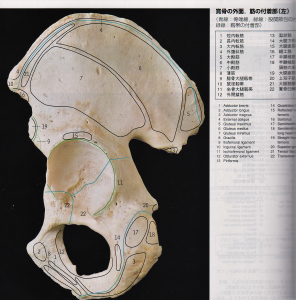

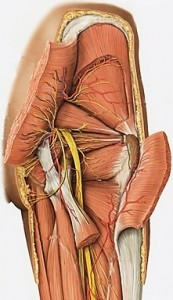

起始 腸骨翼の殿筋面(上殿筋線と下殿筋線の間)

停止 大腿骨の大転子の全面

支配神経 上殿神経

髄節 L4~S1

栄養血管 上殿動脈

作用 両側 股関節の外転(僅かの内旋)

前方筋束 内旋・屈曲

後方筋束 外旋・伸展

速筋:遅筋(%) 50.0:50.0

筋連結 大殿筋 小殿筋 大腿筋膜張筋 梨状筋 外側広筋

オーソペディック・テスト

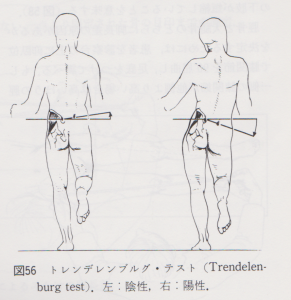

・TRENDELENBURG:Test (股関節外転筋の異常や股関節脱臼の検査)

階段を上るように片脚をあげてもらう。

あげている側の殿裂があがれば陰性。さがれば陽性。

・OBER’S:Test (股関節の外転筋拘縮の検査)

患側上。側臥位。健側下肢は大腿、膝を屈曲し腰部を平らに安定させる。

患側下肢は伸展位。

骨盤に手を置き、動かないようにする。患側足首を持ち外転伸展させる。

手を放し患側下肢を落下(内転)させる。

下肢が寝台に落ちれば陰性。そのままもしくはぎこちなく落ちれば陽性。

*中殿筋の前方筋束の短縮を診る。

腸脛靭帯か大腿筋膜張筋の短縮でも陽性となる。

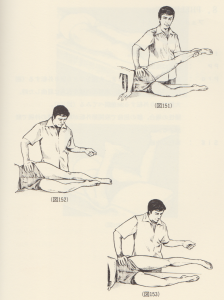

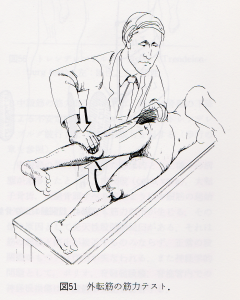

筋力テスト

外転筋群

主動筋 中殿筋 上殿神経L5

補助筋 小殿筋

①側臥位。腸骨稜と腸骨結節部を保持。骨盤の固定。

股関節外転。外転が可能なら大腿の外側を押して抵抗を加える。

*中殿筋に触れながら行う。

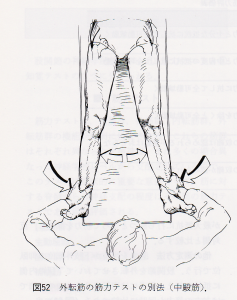

②仰臥位。下肢約20°外転。

下腿の外側にあて、さらに外転してもらう。抵抗を加える。

③腹臥位。内旋。外転。膝伸展。

膝から下を保持し伸ばす。

外側へ力を入れてもらう。内側へ力を入れて抵抗する。

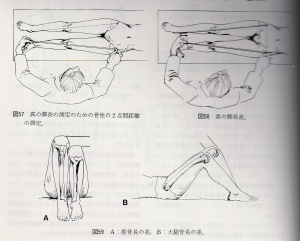

脚長差のテスト

視診で脚長差leg length discrepancyがあると疑われた場合。

下肢の短縮が真のものか、見かけのものか判定する。

・真の脚長差

仰臥位。下肢伸展。上前腸骨棘ASISより足関節内果までを測定。

(固定された骨の目印より、ほかの固定された骨の目印まで)

ASISの直下の陥凹より測定。巻尺を棘にあてると滑るため。

長さに左右差があれば、一方の下肢が短縮を示す。

脛骨と大腿骨のどちらに脚長差の原因があるか。

仰臥位。膝関節90°屈曲。足底をつける。

足方より膝関節の高さを調べる。高いほうがあれば→脛骨が長い。

外側より膝関節の前後差を調べる。前にでてるほうがあれば→大腿骨が長い。

真の脚長差は、ポリオや学童期の骨端部の骨折の結果であることが多い。

・見かけの脚長差

見かけの脚長差(骨の長さの相違によらない脚長差)を調べる前に

真の脚長差があるかどうか確かめておく。

見かけの脚長差は、骨盤の傾斜か、股関節の内転または屈曲拘縮によることがある。

視診において、立位で左右の上前腸骨棘ASISまたは上後腸骨棘PSISの高さに

差があれば、骨盤の傾斜を意味する。

仰臥位。下肢を中間位。臍より内果までを測定。

(固定されていない一点より、固定された骨の目印まで)

長さの不一致は、見かけの脚長差を意味する。

しかし、実際には真の脚長は等しい。

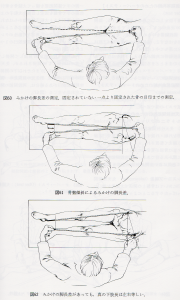

トレンデレンブルグ徴候とデュシェンヌ現象

歩行時に顕著。

トレンデレンブルグ徴候

中殿筋筋力低下⇒中殿筋の収縮が出来ない⇒骨盤を水平に保てない⇒健側骨盤が下がる

中殿筋の弱化⇒代償作用でデュセンヌ歩行が現れる

デュセンヌ現象

中殿筋筋力低下⇒中殿筋の収縮が出来ない⇒体幹を傾けて中殿筋の負担を減らす⇒患側骨盤が下がる

トレンデレンブルグ徴候⇒大腿筋膜張筋・腸脛靭帯の緊張⇒内反膝

*跛行が中殿筋低下の原因とは限らない。側弯、代償歩行など他も考慮してよく診るべし。

*骨盤が下がる原因として、その他に腰方形筋、内転筋群も考えられる。

中殿筋の筋力低下をきたす原因

内反股coxa vara

大転子骨折

大腿骨頭すべり症

中殿筋の起始と停止が接近した場合も筋力低下が生じる。

先天性股関節脱臼

筋の起始と停止が接近するのみならず、正常の股関節がもつテコ作用が失われる。

神経学的問題

ポリオ、脊髄髄膜瘤、脊椎管内での神経根損傷は中殿筋の支配を障害する。

関連領域の検査

股関節の痛みは、多くは鼠径部の痛みとして感じられる。

股関節後面の痛みは、普通腰椎と関連があり

坐骨神経の走行に沿って痛みが生じる。

時には膝関節が股関節に関連痛を生じさせることもある。

大転子の滑液包

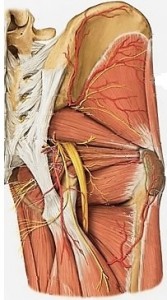

大転子後部にある軟部組織は、大転子の滑液包trochanteric bursaによって

大転子から隔てられ保護されている。

大転子部の滑液包自体は炎症がない限りは触れることが出来ない。

炎症が生じるとやわらかく、主張し圧痛がある。

中殿筋は大転子の上外側部に付着している。

股関節が屈曲、内転し、荷重がかかると、大腿筋膜張筋tensor fascia lataは

大転子の前面を覆う。

下肢を中間位にかえすと大転子部において、弾発音を触知することがある。

この弾発音は、階段の昇りや登山のような活動をするときに生じる。

疼痛があまり強くない限り、あるいは大転子の滑液包炎程度である限り

弾発股snapping hipは重大な障害とはならない。

*大転子部の疼痛は坐骨神経痛と混同することがある。

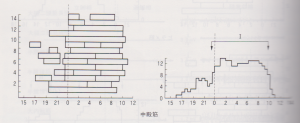

歩行時の筋活動

遊脚相終わりから立脚相中ごろまでに活動。

個人差はある。

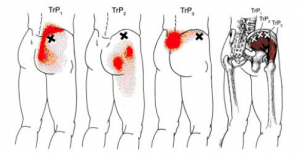

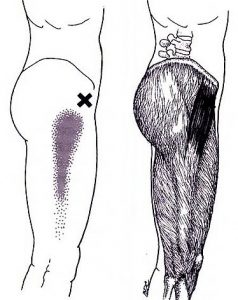

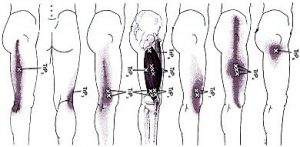

トリガーポイント

中殿筋のトリガーポイント活性化により起こる関連痛は

臀部に広がっている。

小殿筋の関連痛は、下肢にまで広がるので、鑑別する必要がある。

大殿筋、小殿筋も刺激されることで、疼痛が現れることがある。

その場合、表層筋から、アプローチしていく。

深さは力のかけ具合で、感覚を掴むべし。

中殿筋TPがキートリガーポイント

→大腿筋膜張筋TP、外側広筋TPの関連痛(サテライトトリガーポイント)

キートリガーポイントからアプローチ。

サテライトトリガーポイントの疼痛が消失することがある。

モートン症候群との関係

モートン症候群は第2中足骨が第1中足骨よりも長く、沈んだ位置にある。

その結果、歩行時の「蹴り出し」時点において

まず第2中足骨が地面に着き、体重がかかる時に足が回内することになる。

この回内は脛骨の回旋を誘い、大腿骨の内旋と内転を伴って外反膝の様相を呈するようになる。

こうなると、中殿筋は繰り返し過度に伸展し、TPを永続させる原因になる。

これは、矯正装具によって治すことが可能。

筋収縮

歩行時における中殿筋は、従来、立脚期には骨盤の水平を保つため

遠心性、もしくは等尺性収縮をしていると考えられていた。

しかし、股関節伸展運動に伴い、立脚期前半における中殿筋は

求心性収縮をしていることを明らかにした。(河上)

股関節伸展角度が増加する中、中殿筋が求心性収縮を行うことで

殿筋膜や停止腱は伸張され、筋膜や腱の弾性力が高くなり

効率的に股関節の安定性を高める歩行になっていると考えられる。(fukunaga)

中殿筋の筋力低下により生じる、トレンデレンブルグ歩行の運動療法においては

中殿筋の求心性収縮を強調したトレーニングや

股関節伸展角度を増加させたステップ課題の提示が重要になると考えられる。(2013)