浅層 Superficial layer

橈側手根屈筋 Flexor carpi radialis

起始 上腕骨内側上顆

停止 第2・3中手骨底掌側部

神経 正中神経 C6~8

作用 前腕回内 手関節の掌屈・橈屈

□特徴

SFAL上

□軟部組織の触診

手関節の部位では長掌筋腱の橈側に位置している。

この腱は、舟状骨の上を通り第2中手骨基部に付着し、手関節のレベルにおいては尺側手根屈筋腱より著名に突出する。

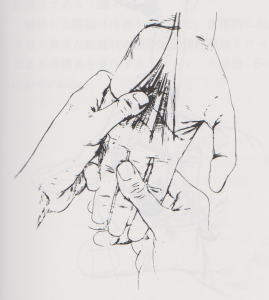

患者に手関節を屈曲させ、さらに橈側に変位させたとき、この腱は長掌筋腱の隣に浮き出てくる。

橈側手根屈筋腱が手関節屈筋・回内筋群の筋膜の下に入っていくまでは、近位に向かって触診することができる。

□筋力テスト

【手関節屈曲 C7】

①橈側手根屈筋 正中神経 C7

②尺側手根屈筋 尺骨神経 C8(T1)

尺側手根屈筋は、手関節の屈曲時において、尺側方向に手関節を導き手関節の運動軸を形成することで重要であるが、橈側手根屈筋は筋力では尺側手根屈筋より強い。

手関節の屈曲をテストする時、患者に握りこぶしを作るよう命ずる。

これは、場合によっては指の屈筋は手関節の屈筋として働くからである。

患者が握りこぶしを作ることによって指の屈筋が手関節の屈筋として働くことを除去できる。

そこで手関節を固定させ、そして患者に手関節を握りこぶしのまま屈曲するよう命じる。

手関節が屈曲したならば、患者の握りこぶしに検者の抵抗を加える手で伸展させるように力を加える。

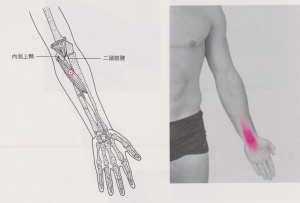

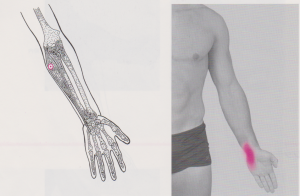

□TP

関連痛パターン:手関節の前面橈側

TP:内側上顆と上腕二頭筋を結ぶ線の中点の3~4横指下

流れ作業労働者や現金出納係などのように指や手関節を酷使すると損傷する。

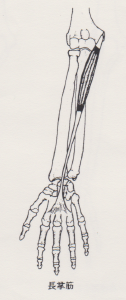

長掌筋 Palmaris longus

起始 上腕骨内側上顆 前腕筋膜内面

停止 手掌腱膜

神経 正中神経 C6~T1

作用 手関節の掌屈

□特徴

屈筋支帯の上を通過する。

手掌腱膜に緊張を作る。

※手掌腱膜:

手の掌面には強い腱膜があり、厚い皮膚と比較的硬く結合している。

深浅2層からなり、表層は長掌筋の腱の続きで、5束に分かれてイチョウの葉のように拡がり、各指の皮膚に付いている。

深層は屈筋支帯の続きで、横走する線維で編まれている。

母指及び小指に対する中手部はそれぞれ母指球及び小指球と呼ばれ、手掌腱膜を欠いている。

主として、環指・小指の尺側・近位部にはっきりとした結節の形をとる肥厚した部分がないかを念入りに触診する。

これらの小結節は、指の屈曲変位(デュピュイトラン拘縮)を引き起こす。

□軟部組織の触診

手関節の掌側面を二分し、その遠位端は手根管の掌側面の目印になる。

この腱を触診するには、手関節を屈曲させ母指と小指を対立させると、長掌筋腱は手関節掌側の正中線に沿って浮き出る。

その線上の腱を前腕に沿って近位部を触診し、そして今度は遠位方向へ手関節まで触診する。

約7%の人に長掌筋が欠如している。

しかし欠如していても手の機能が障害されるということはない。

この腱の臨床上の意義は、指の屈筋腱が重度の損傷をきたしている際、腱移行術によく用いられることである。

・手根管

手根管は長掌筋の深部にあり、4つの触診できる骨の隆起によって形成される。

これは、手根管の近位部では舟状骨と豆状骨、遠位部では大菱形骨結節と有鉤骨の鉤である。

掌側の手根靭帯の一部である屈筋支帯が、4つの骨の隆起の間を走り、線維性及び骨性の手根管の鞘を掌側に作っている。

手根管の底部は手根骨によってできている。

この管の中を通っているものは、前腕から手部へ走る正中神経と指の屈筋腱である。

手根管はその中を通るものが重要であるとともに(手根管の狭窄による)手根管症候群が起こりやすいということで臨床的に重要である。

この症候群では正中神経が圧迫され、その結果手の正中神経支配領域の知覚障害と運動機能障害を生じる。

まれに、手根管の狭窄がその部位を通る腱を絞扼し指の屈曲制限をすることがある。

手根管の狭窄は、月状骨の前方脱臼、橈骨遠位端のコレス骨折による腫脹、慢性関節リウマチに起こる滑膜炎など様々の原因により生ずる。

あるいは捻挫などによる手関節の外傷による腫脹、ページェット病や粘液水腫のような多くの疾患によっても起きる。

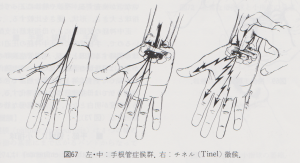

手根管症候群と診断するためには、検者は屈筋支帯の上から叩打し、それによって正中神経支配領域に疼痛を誘発し再現性があることである(Tinel徴候)。

この症候群の共通の症状としての、指のビリビリする感覚は、患者の手関節を最大屈曲位にして少なくとも1分間その位置で保持した時、再現させる(Phalenテスト)。

手根管内を触診することは出来ないが、その位置について十分知っておくべきである。

【手部】

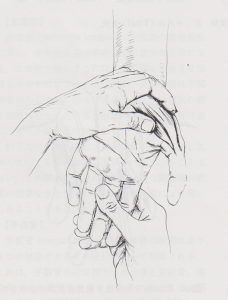

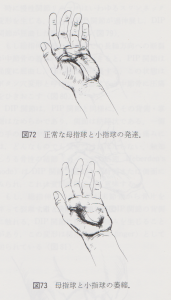

・母指球

母指球は触診した時、肉付きがよく感じられ、筋膜による境界がないためよく働く。

聞き手の母指球は反対側の母指球に比べ、多少発達しているように感じられる。

肥大あるいは委縮していないか検査する。

視診や触診によって他方の母指球と大きさ、形状、硬さを比較する。

正中神経の反回枝により母指球筋は支配されているので、手根管内での正中神経の圧迫は、母指球の委縮する原因となる。

手根管症候群の可能性があれば母指球の委縮がみられ、また随伴する徴候としてたやすく第1中手骨を触診できる。

委縮の始まりでは母指球筋はやや扁平化する。

後になると病変が明白となり、正常の著名な筋の膨隆が陥凹する。

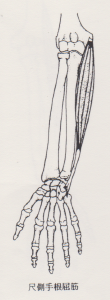

尺側手根屈筋 Flexor carpi ulnaris

起始 上腕骨頭:内側上顆 尺骨頭:肘頭後面

停止 豆状骨 有鈎骨 第5中手骨底

神経 尺骨神経 C7~T1

作用 手関節の掌屈・尺屈

□特徴

手関節の掌屈では、橈側手根屈筋の橈屈成分と尺側手根屈筋の尺屈成分が相互に中和されて、掌側だけを有効に行う。

手関節の運動は構造上、背屈には橈屈、掌屈には尺屈が伴いやすい。

手首の屈筋では、尺側手根屈筋が機能上重要である。

手を強く握って掌屈すると、手首の掌側皮下にいくつかの腱をふれる。

橈側から、腕橈骨筋腱(ふれにくい)-橈側手根屈筋腱―長掌筋腱(中央で最も顕著)―浅指屈筋腱―尺側手根屈筋腱の順に並んでいる。

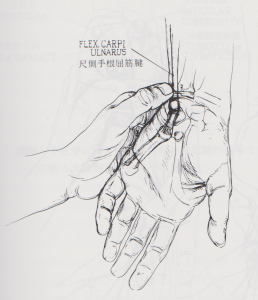

□軟部組織の触診

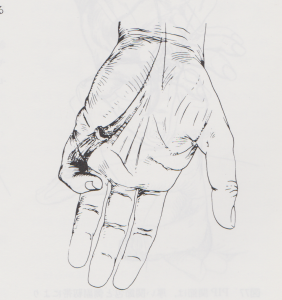

豆状骨は三角骨の掌側に位置し、尺側手根屈筋腱に覆われている。

尺側手根屈筋腱は手関節を抵抗に抗して屈曲する時、長掌筋腱の尺側で豆状骨の近位部に浮かび上がる。

この腱を近位へ前腕まで触診し、折り返して手関節まで戻る。

カルシウムの沈着物が腱の付着部に時にできて激痛を引き起こす。

尺側手根屈筋腱は、他の腱のいろいろの障害や病変を代償するために腱移行術に利用される。

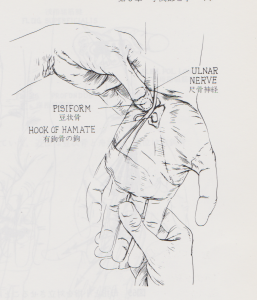

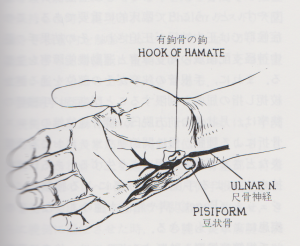

・ギヨン管(尺骨管)

豆状骨と有鉤骨の鉤との間の陥凹は豆鉤靭帯によってギヨン管と呼ばれる線維性および骨性の管になる。

ギヨン管には尺骨神経と尺骨動脈が通り、圧迫による損傷を受けやすい場所として臨床的意義がある。

尺骨神経と尺骨動脈はこの管を覆う軟部組織の厚い層の下にあり、明瞭に触れることはできないが、病変があるとこの領域にひどい圧痛がある。

ある程度の圧痛は、どの神経を触診する時にもある。

その圧痛の強さに注意し、もう一方の手のそれと比較してみることが重要である。

【手部】

・小指球

小指球は肥大もしくは委縮していないかを検査する。

小指球は尺骨神経によって支配されているので、委縮はギヨン管か上肢のさらに近位側における尺骨神経の圧迫の結果生じてくる。

またその圧迫は手の尺骨神経領域の知覚異常を起こす。

□TP

関連痛パターン:手関節の尺側

TP:肘窩横紋の2~3横指下で、内側、尺側寄り

大きな物体を強く握ると、尺側手根屈筋のトリガーポイントが活動性になることがある。

ばね指の発症には直接であれ、関節であれ、すべての指の屈筋と手関節が関与している。

中間層 Intermediate layer

浅指屈筋 Flexor digitorum superficialis

起始 上腕尺骨頭:内側上顆 尺骨粗面 橈骨頭:橈骨上前部

停止 4腱に分かれて第2~5指中節骨底

神経 正中神経 C7~T1

作用 第2~5指PIP屈曲

□特徴

深層と浅層の間に存在する。

末節骨の掌側面で二分し、深指屈筋腱を通す腱裂孔を作り、再び合して中節骨底に付く。

深指屈筋は末節骨底に終わる。

そのため、深層にある深指屈筋の腱が末節骨の基部を通過できる。

浅指屈筋と深指屈筋の両筋とも1つの筋腹から4腱に分かれるが、各腱に作用する筋線維は機能的に分離しているので、4指全体の屈曲、1指ずつの独立した屈曲も可能である。

手指の屈曲では腱の滑走を伴うため、手関節背屈位では十分に屈曲力を発揮することが出来るが、手関節掌屈位では不十分である。

前腕中央部で4腱に分離して手根管を通過する。

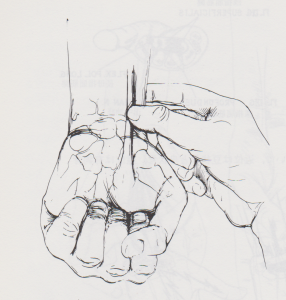

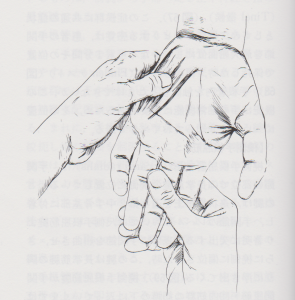

□特殊な検査

浅指屈筋腱のテスト

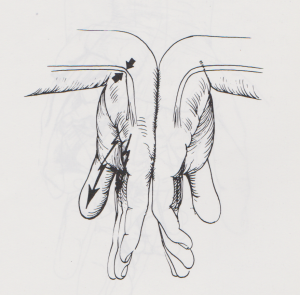

このテストを行うに際しては、検査をする指以外は伸展位にしておく。

こうすることによって浅指屈筋腱を分離できる。

検査する指のPIP関節を屈曲させるよう指示する。

もしPIP関節が屈曲できれば浅指屈筋腱は正常であり、できなければ切れているか欠如している。

この肢位では、浅指屈筋と深指屈筋の腱の働きは分離されているので、PIP関節に働く腱は浅指屈筋腱だけである。

このことは検査しているDIP関節を動かしてみると分かる。

深指屈筋腱によって動くDIP関節は他の指が伸展していると屈曲させる筋力はなく、指先部を患者自身が動かすことはできない。

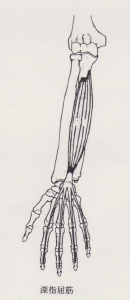

深層 Deep layer

深指屈筋 Flexor digitorum profundus

起始 尺骨前面 前腕骨間膜

停止 4腱に分かれて第2~5指末節骨底

神経 正中神経 尺骨神経(尺側の一部)C7~T1

作用 第2~5指DIP屈曲

□特徴

浅指屈筋がPIP関節を屈曲したのち、深指屈筋がDIP関節を屈曲する。

4筋は同じに働くので、1つの腱を制限するとほかの腱も働きを制限される。

前腕中央部で4腱に分離して手根管を通過する。

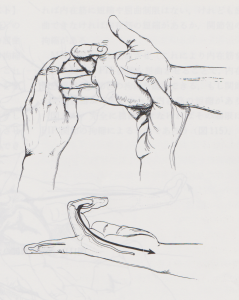

□特殊な検査

深指屈筋腱のテスト

深指屈筋腱は一緒にしか動かず、3本の動きを制限すれば4本目の腱も制限される。

この現象ではある特定のDIP関節を屈曲させるように指示するとよく分る。

これらの腱は一緒にしか動かすことが出来ないため個々の屈曲をさせることはできない。

深指屈筋腱を検査する際には、MP関節、PIP関節を伸展位で固定することで、DIP関節を動きを分離させる。

DIP関節を動かすのは深指屈筋腱のみである。

DIP関節を屈曲させてみて、屈曲できれば腱は機能していおり、できなければ腱は切れているか筋が働いていない。

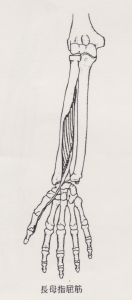

長母指屈筋 Flexor pollicis longus

起始 橈骨前面 前腕骨間膜

停止 母指末節骨底

神経 正中神経 C6~T1

作用 母指:IP屈曲 MP屈曲