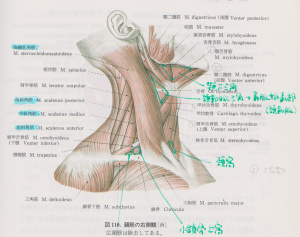

頸部の前面は正中線で2分割される。

各々は前頚三角を形成する。

舌骨は茎突舌骨靭帯で茎状突起に吊るされている。

この骨によって前頚三角は舌骨上部と舌骨下部に分割される。

前頚筋

前頚部において頸部内臓の前側にある筋群で、すべて舌骨と関係があるから、これを舌骨筋ともいう。

そのうちで舌骨より上方のものを舌骨上筋群、下方のものを舌骨下筋群という。

⒈舌骨上筋群

舌骨と頭蓋との間に張っている筋群で、口底をつくっている。

主として舌骨を引き上げて嚥下に関与し、また舌骨が固定しているときは、下顎を引き下げて開口運動を行う。

この筋群は次のような4種類からなるが、その神経支配はひどく違っているから、神経支配の点からいうと、これらは同一筋群に属するものとは考えられない。

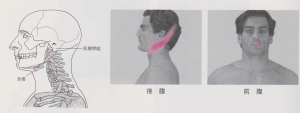

①顎二腹筋 Digastric

細長い筋で前後の両腹に分かれている。

後腹は乳様突起の内側から起こって前下の方に降り、前腹は下顎体の内側にある二腹筋窩から起こって後方に走り、両腹は中間腱のところで結合組織によって舌骨の外側面に固定されている。

起始 前腹:下顎結合 後腹:乳突切痕

停止 舌骨

神経 前腹:顎舌骨筋神経(三叉神経第3枝の枝) 後腹:顔面神経

作用 舌骨の挙上 舌骨が固定している時は下顎を下後方に引く

この筋と下顎底との間には、顎下三角という三角形のくぼみがあり、ここに下顎下腺がはいっている。

下顎三角の底、すなわち、その上壁は顎舌骨筋でつくられている。

顎二腹筋の前腹と後腹とが違う神経から支配されていることは、形態学上、興味深い問題である。

□TP

関連痛パターン:前腹からは下顎前部の歯へ、

後腹からは胸鎖乳突筋、およびその関連領域へ疼痛が出る

TP:筋腹に沿って治療

くしゃみや咳を繰り返して、口を急に動かした時に損傷する(下顎運動障害)

嚥下困難

②茎突舌骨筋 Stylohyoid

茎状突起から起こり、顎二腹筋の後腹の直前を斜めに下行して舌骨に付く細長い筋である。

顎二腹筋後腹の分れたものと考えられる。

起始 茎状突起

停止 舌骨

神経 顔面神経

作用 舌骨を後上方に引き上げる

③顎舌骨筋 Mylohyoid

下顎体の内面にある顎舌骨筋線から起こり、後方に走って舌骨に付く筋で、正中線で左右のものが合して扁平な板状体をなし、おとがい舌骨筋とともに口底をつくる。

起始 下顎骨顎舌骨筋筋線

停止 舌骨

神経 顎舌骨筋神経(三叉神経第3枝の枝)

作用 舌骨を前上方に引き、また舌骨が固定している時は下顎を後方に引く

④おとがい舌骨筋 Geniohyoid

顎舌骨筋のすぐ上を前後に走る細長い筋で、おとがい棘から起こって舌骨に付いている。

起始 おとがい棘

停止 舌骨

神経 舌下神経

作用 舌骨を前上方に引き、舌骨が固定している時は下顎を下後方に引く

⒉舌骨下筋群

舌骨と甲状軟骨・胸骨・肩甲骨との間に張っている扁平で細長い筋群である。

①肩甲舌骨筋 Omohyoid

上下両腹からなる細長い二腹筋である。

下腹は肩甲骨の上縁から起こって鎖骨の後を斜に内上方に走り、中間腱を経て上腹となり、舌骨につく。

上腹の外側には上は顎二腹筋、下外側は胸鎖乳突筋で境された頸動脈三角がある。

その皮下には総頚動脈の拍動をふれる。

起始 肩甲骨の上縁

停止 舌骨

神経 舌骨神経+頚神経叢の枝(頚神経ナワ)

※舌骨神経は舌骨下筋群の支配にあずからないという説もあるが、少なくとも形態学的には、そう断定もできない。

作用 舌骨上筋群と対抗して舌骨を引き下げる

ゆえに開口運動の補助、嚥下のときには、舌骨を通じて間接的に重要な役割をいとなむ

②胸骨舌骨筋 Sternohyoid

起始 胸骨上端

停止 舌骨

神経 舌下神経+頚神経ナワ

作用 舌骨上筋群と対抗して舌骨を引き下げる

開口運動の補助、嚥下の時には舌骨を通じて間接的に重要な役割をいとなむ

③胸骨甲状筋 Sternothyroid

起始 胸骨上端

停止 甲状軟骨

神経 舌下神経+頚神経ナワ

作用 舌骨上筋群と対抗して舌骨を引き下げる

開口運動の補助、嚥下の時には、舌骨を通じて間接的に重要な役割をいとなむ

低音を発声するときには、胸骨甲状筋が喉頭を引き下げる。

④甲状舌骨筋 Thyrohyoid

起始 甲状軟骨

停止 舌骨

神経 舌下神経+頚神経ナワ

作用 舌骨上筋群と対抗して舌骨を引き下げる

開口運動の補助、嚥下の時には、舌骨を通じて間接的に重要な役割をいとなむ

高音を発声するときには甲状舌骨筋が喉頭を引き上げる。