咀嚼筋はすべて頭蓋骨から起こって、下顎骨に付着する。

主に下顎骨の挙上(口を閉じ、かみしめる)を行い、下顎神経(三叉神経第3枝)の支配を受ける。

下顎を下に引き、開口させるのは顎二腹筋やおとがい舌骨筋である。

顔面筋に比べると、いずれも強大な筋で4対ある。

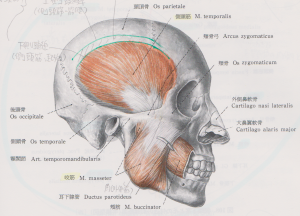

①側頭筋 Temporalis

起始 側頭部

停止 下顎骨の筋突起

作用 下顎骨を引き上げて歯を噛み合わせる 一部は下顎骨を後方へ引く

頭蓋の側頭部から広大な起始をもって起こり、側頭窩を埋めて前下方に集まり、頬骨弓の内側を通って下顎骨の筋突起に付く扇型の筋である。

筋の表面は強い側頭筋膜で覆われている。

筋の一部はこの筋膜からも起こっている。

顎運動の時に、側頭部の皮下に触れることができる。

②咬筋 Masseter

起始 頬骨弓とその付近

停止 下顎角の外側面

作用 両側:下顎骨を引き上げる 片側:下顎骨を反対側に移動させる

歯を噛み合わせると下顎枝の外側面の皮下に、この筋の全体を触れることができる。

咬筋の前縁と頬筋との間には深いくぼみがあり、頬脂肪体という脂肪塊がこれを充たしている。

病気をしてまず頬がこけるのは、この脂肪の減少のためである。

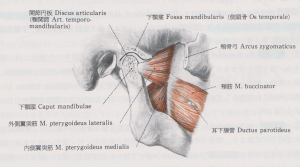

③外側翼突筋 Lateral pterygoid

起始 側頭下窩

停止 下顎骨の関節突起

作用 両側:下顎骨を前方に突き出す 片側:下顎骨を反対側に移動させる

側頭下窩にあり、外側は筋突起と側頭筋の下部によっておおわれている。

翼状突起の外側面や蝶形骨大翼の下面などから起こり、ほぼ水平に後方に走って下顎骨の関節突起に付く。

④内側翼突筋 Medial pterygoid

起始 翼突窩及び上顎骨

停止 下顎角内面

作用 下顎骨を前上方に動かす 下顎を引き上げる

側頭下窩において外側翼突筋の下側にある。

翼状突起外側板の内側すなわち翼突窩から起こり、下後外側の方へ走って下顎角の内側面に付く。

だからこの筋と咬筋とは内側と外側から下顎を吊り上げる形になっている。

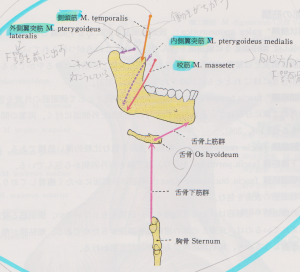

咀嚼筋の作用の要約

⑴側頭筋・咬筋・内側翼突筋はいずれも下顎を引き上げる。

⑵外側翼突筋は両側同時に働く時は下顎を前方に突き出し、側頭筋の後部はその線維がほぼ水平の方向に走っているから、外側翼突筋と対抗して下顎を後方に引き戻す。

(このほか、おとがい舌骨筋・顎舌骨筋・顎二腹筋(前腹)などの舌骨上筋群も下顎を後に引く作用(開口作業)がある)。

⑶外側(および内側)翼突筋が一側だけ働くと、下顎は他側の関節頭を中心として前方に回転する。

これを両側交互に行えば、いわゆる臼磨(うすすり)運動が起こる。

⑷下顎を下に引く運動(開口運動)には咀嚼筋はほとんど関係せず、舌骨上筋群と舌骨下筋群とがこれに関与する。

ただし開口運動の時には、下顎頭は多少前方に転位するものであって、これは外側翼突筋の反射的な働きによって行われる。

□特徴

咀嚼筋は顎関節を可動し、下顎骨の挙上・下制・前方、後方および側方移動に関与する。

これらの筋の働きによって1つの骨(下顎骨)の両側にある関節が左右どちらへも可動できる。

側頭筋や咬筋はストレスを受けると無意識的に収縮する(歯ぎしり)ことがある。

この結果、一時的に両側の側頭部や耳介の前方で激しい頭痛を起こす。

これらの筋が収縮すると簡単に触診することができる。

内側翼突筋と外側翼突筋は側頭下窩にあり、触れることができない。

外側翼突筋の2つの筋頭が関節円盤の前方に入っていることに注目する。

口が開いている間、この筋は関節円盤を前の方に引く。

この結果、関節窩の中を下顎骨の関節頭が前方へ回転する。

口を閉じた時、この筋は弛緩する。

そして、関節円盤は後方へ移動する。

急激に強い力で口を開けると関節円盤が障害を受けることがある。