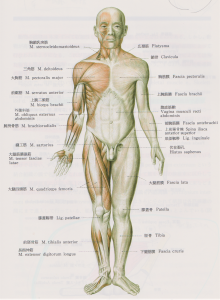

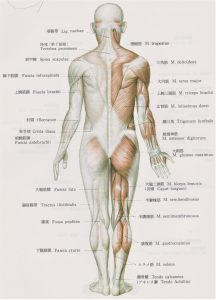

◆筋系

筋の表面は結合組織の薄膜で覆われ、これを筋膜という。

筋膜はふつう外筋周膜によって緩く筋と結合しているものであって、そのため筋と筋膜との間は活動性が大きい。

また筋が隣の筋あるいはそのほかの構造物とずれあう場合には、筋膜はその活動を助ける。

しかし筋膜はまた筋繊維の起始をなしていることがあり、あるいは筋の表面を強く包んで、その筋腹が筋収縮によって膨れすぎないようにしていることもある。

この意味で筋膜はときに結合組織性の骨格といわれる。

筋膜の発達は筋の種類によっていろいろであり、また一つの筋膜が一つの筋群を共通に包むことがある。

筋膜は必ずしも筋の表面を包むとは限らない。

全身の皮下には、ほとんど至る所に浅筋膜があって、その部の皮下の全内容を全体として包んで、皮膚が下層に対して滑りやすいようになっているし、陰茎や陰核には海綿体を包んで陰茎筋膜や陰核筋膜があって、その部の皮膚の活動を助けている。

ラテン語のfasciaという言葉には「筋」という意味は含まれていないのであって、日本語の「筋膜」という訳語がわるいのである。

米英系の解剖学では皮下の脂肪組織層ないし疎性結合組織層を浅筋膜というから、ドイツ系の解剖学との食い違いに注意しなければならない。

■頭部の筋膜

⒈帽状筋膜 Galea aponeurotica

後頭前頭筋の間にある中間腱というべきもので、広い膜をなして頭巾のように頭頂部を包んでいるからこの名がつけられている。

この腱膜は頭皮とは緊密に結合しているが、頭蓋骨膜との結合はゆるやかであるから、皮をはがすときにはこれとともに剥離される。

⒉側頭筋膜 Fascia temporalis

側頭部の骨膜の続きとして側頭筋の外表を包み、下の方で内外の2葉に分かれて、それぞれ頬骨弓の内側面と外側面に付く。

両葉の間には脂肪組織がある。

⒊咬筋筋膜 Fascia masseterica

咬筋の表面を包む比較的薄い筋膜である。

後方に延びて耳下腺筋膜 Fascia parotideaとなり、耳下腺を内外両側から包んでいる。

⒋頬咽頭筋膜 Fascia buccopharyngea

頬筋の外側面にかたく癒着しており、後方は延びて咽頭筋の表面を包む。

この他の顔面筋や咀嚼筋はほとんど筋膜らしい筋膜をもっていない。

側頭筋と咬筋とが筋膜で包まれているのは、皮膚との間の活動性を確保するためである。

頬粘膜が頬の皮膚と別々に運動しうるのも、頬咽頭筋膜があるからだと思われる。

■頸部の筋膜

頸部には3層の筋膜があり、これを頚筋膜 Fascia cervicalisと総称する。

そのうち浅葉 Lamina superficialisは広頚筋の下層にあって、胸鎖乳突筋と僧帽筋とを鞘のように包んでいる。

上は一部は舌骨に、他は項部の筋膜に続き、下は胸骨と鎖骨に付いている。

中葉を気管前葉 Lamina pretrachealisといい、舌骨下筋群を包み、外側は浅葉の内側面に癒着している。

深葉を椎前葉 Lamina prevertebralisといい、頸椎・椎前筋群・斜角筋群の3者の前面を共通に覆っている。

外側は僧帽筋の下層を通って項筋膜に、下は縦隔に続いている。

椎前葉と頸部内臓との間は疎性結合組織で結ばれ、著しく活動性である。

この部を椎前隙といい、抵抗が少ないから炎症の広がる通路となる。

■背部の筋膜

⒈浅背筋膜 Fascia dorsalis superficialis

浅背筋群の表面を覆う筋膜で、これらの筋群を皮膚から境している。

浅背筋膜は上の方では頸部の表層筋をおおう厚い筋膜に発達して後頭骨についている。

⒉項筋膜 Fascia nuchae

後頭骨から起こり、深背筋群すなわち板状筋と頭半棘筋とをおおう筋膜である。

下は僧帽筋と菱形筋の下層を通って後述の胸腰筋膜に続き、外側は頚筋膜の気管前葉と椎前葉に移行しており、また正中部では左右の項筋群の間にある項靱帯と連絡している。

※項靱帯

項靱帯は上は外後頭稜、前は頸椎の棘突起、後は項部の皮膚の間に(三角地帯)張っている弾性繊維に富む結合組織板で、重心の関係から頭部が前方に垂れるのを弾性的に支えている。

直立姿勢をとって頭部のバランスをとりながら生活する人類では目立たない存在であるが、重い頭部をたえず後方へ引いていなければならない四足獣では、項靱帯は太い棒状に発達し、ほとんど純粋に弾性繊維からできている。

⒊胸腰筋膜 Fascia thoracolumbalis

深背筋群を筋肉別に帽状に包む筋膜で、上は項筋膜に続き、下は仙骨の背面に付着している。

腰部ではとくに強くなって体感直立筋を包み、腱膜様となって広背筋と下後鋸筋の起始にもなっている。

その関係は腹直筋鞘とよく似ているから、両者を比較してみるとよい。

■胸部の筋膜

⒈胸筋筋膜 Fascia pectoralis

大胸筋の皮下面を覆う比較的薄い筋膜で、後は浅背筋膜に、上は浅頚筋膜に、下は浅腹筋膜に続いている。

⒉このほか鎖骨下筋と小胸筋の表面も薄い筋膜で共通に覆われている。

⒊胸内筋膜 Fascia endothoracica

胸壁の内面おおっている疎性結合組織の層で、胸膜の壁側葉はさらにその表面に癒着しているわけである。

■腹部の筋膜

⒈浅腹筋膜 Fascia abdominalis superficialis

腹部の皮下にあり、外腹斜筋の表面を包み、上は浅胸筋膜に、後は浅背筋膜に、下は大腿筋膜に続いている。

⒉黄筋筋膜 Fascia transversalis

腹横筋の内面を包んでいる疎性結合組織の層で、腹膜の壁側葉はさらにその上を覆っていることになる。

■上肢の筋膜

肩甲筋群の表面は棘上筋筋膜 Fascia supraspinata 棘下筋筋膜 Fascia infraspinata 肩甲下筋筋膜 Faschia subscapularisなどでおおわれている。

上腕の皮下には上腕筋膜 Fascia brachiiがあって上腕筋を包み、屈筋と伸筋の間に隔膜を送って両筋群を境する。

上腕筋膜の続きは前腕筋膜 Fascia antebrachiiとなって前腕筋群を包み、手根部の背側で伸筋支帯をつくって前腕から手に至る筋群の諸腱を位置づけ、固定している。

手の掌面には強い手掌腱膜 Aponeurosis palmarisがあって、厚い皮膚と比較的かたく結合している。

手掌腱膜は深浅2層からなり、表層は長掌筋の腱の続きで、5束に分かれてイチョウの葉のように拡がり、各指の皮膚についている。

深層は屈筋支帯の続きで横走する繊維で編まれている。

母指およぼ小指に対する中手部は、それぞれ母指球および小指球とよばれ、手掌腱膜を欠いている。

手の背面には手背腱膜 Fascia dorsalis manusがあるが、比較的弱くて皮膚とは疎性に結合している。

■下肢の筋膜

大腿の皮下には大腿筋膜 Fascia lataがあって大腿筋群を包み、伸筋・内転筋・屈筋の各群の間に隔膜を送って、これらを互いに境している。

この筋膜は大腿の外側面で特に強くなり、腸骨と脛骨上端との間に張っている。

これを腸脛靭帯 Tractus iliotibialisといって、いわば大腿筋膜張筋の腱の形をしており、大殿筋の一部がこれについている。

大腿前面の上部で、鼠経靱帯の直下には伏在裂孔という円形の浅いくぼみがある。

ここは大腿筋膜が疎性結合組織からできていて、大腿筋膜の表面上を走ってきた大伏在静脈やリンパ管がこれを貫いて深部に入る所である。

内骨盤筋群の表面を包む腸骨筋膜 Fascia iliacaは鼠経靱帯の下で腸恥筋腱弓となって鼠経靱帯と寛骨との間の間隙を二分している。

その外側の方を筋裂孔といって内骨盤筋と大腿神経とが通っており、内側の方を血管裂孔といって外側に大腿動脈が、内側に大腿静脈が通っている。

血管裂孔の内側隅を大腿輪といい、疎性結合組織で充たされて、その中をリンパ管が通っている。

これを大腿管という。

大腿輪から大腿管にかけては抵抗が弱くてヘルニア(大腿ヘルニア)を生じることがある。

下腿の皮下にある下腿筋膜 Fascia crurisもまた下腿の諸筋を包むとともに内部に向かって隔膜を出して3筋群を境し、下腿の下端では上伸筋支帯・下伸筋支帯・屈筋支帯・腓骨筋支帯などの横走の靱帯をつくって足に至る諸筋の腱をしめくくっている。

上伸筋支帯はY字形をなしてその下方にあり、ともに下腿伸筋群の腱をしめくくっている。

なお下腿下端の後面には内側に屈筋支帯(内果→踵骨)があって下腿屈筋の腱を外側には上下の腓骨筋支帯があって腓骨筋の腱をしめくくっている。

足の筋膜は足背では比較的薄いが(足背筋膜 Fascia dorsalis pedis)、足底では非常に厚くて足底腱膜 Aponeurosis plantarisとなっている。

足底腱膜は手掌腱膜に相当するもので、その解剖学的関係は手掌腱膜とよく似ている。

◆内臓系

漿膜・外膜

筋層の外すなわち器官の表面は、器官の種類と部位とに従って、あるいは漿膜によって、あるいは外膜によって包まれている。

漿膜 Tunica serosaは表面が潤沢な薄い膜で胃・腸・膀胱上部のように自由表面を持っている器官の外表をなしている。

外膜 Tunica advantitiaは疎性結合組織の被膜で、食道・気管・膀胱下部などのように周囲と癒着または埋もれている器官の表面を包み、器官と周囲との結合をいとなんでいる。

漿膜

肺・心臓・腸・肝臓などのように体腔内で能動的または受動的の運動を行う器官では、周囲と摩擦を少なくするために、器官の表面とこれを容れている体腔の内面とは漿膜という薄い膜でおおわれている。

漿膜は内臓の表面や体腔の内面に癒着し、その表面は一層の扁平上皮でおおわれているから、非常に潤沢である。

まず、体腔の内面をおおった漿膜は、次に一定の場所で折れ返って器官の表面に移行するので、一般に閉鎖嚢をなしている。

その体腔をおおう部分を壁側葉、内臓を包む部分を臓側葉いい、壁側葉と臓側葉の間の狭い空間を漿膜腔と名付ける。

漿膜腔は生体では狭い空隙をなし、壁側葉と臓側葉とは相接触している。

漿膜腔には少量の漿液という無色または淡黄色の透明の液を容れて両様間の摩擦を少なくしている。

胸膜炎・心膜炎・腹膜炎などのときに浸出液のたまる所は、すなわち漿膜腔である。

漿膜の反転部は体壁と器官との唯一の連絡部であって、脈管・神経・導管などは、すべてこの部をとって器官に出入している。

この反転部がとくに延びて漿膜の二重層でできた膜様体をなしているものを間膜という。

腸間膜はそのもっとも典型的なものである。

漿膜の厚さは50~100μmほどで、一般に臓側葉よりも壁側葉の方がはるかに厚い。

組織学的には上皮・固有層・漿膜下層の3層が区別される。

上皮は多角形の扁平細胞の一層からなり、細胞間に小口があって、これによって漿膜腔は漿膜内のリンパ管と連絡しているともいわれる。

固有層は弾性繊維に富んだ結合組織の層であり、漿膜下層はその外にある疎性結合組織の層で、漿膜を器官ないし体壁と結び付けている。

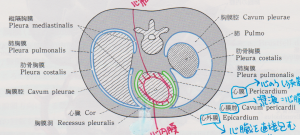

人体には胸膜 Pleura、心膜 Pericardium、腹膜 Peritomeumという3種の漿膜がある。

これら3種の漿膜は発生学的には初め腸管の両側に対称的に現れる体腔という共通の空所を裏付けている。

後に横隔膜の出現によって胸膜腔と腹膜腔とが分かれ、また頭腸に属する体腔(=心膜腔)は胸膜腔と境されて独立するとともに、心臓の下降に伴って胸部に下り、左右の胸膜の間に割り込んで心膜腔となる。

なお男性では胎生後期になって腹膜の一部が伸びだして独立し、精巣鞘膜をつくる。

Ⅰ 消化呼吸器系

咽頭

外膜:最外層をなす疎性結合組織の膜で、咽頭とその周囲の器官、特に脊柱とを移動性に結合している。

食道

外膜:疎性結合組織からなり、食道を移動性に周囲の器官に結合している。

胃

漿膜:胃はその全体にわたって自由表面をもっており、したがって表面は漿膜で覆われている。

これは腹膜の臓側葉である。

胃の前後両面を覆った腹膜は小弯と大弯で相合して漿膜の二重層をつくり、前者は小網、後者は大網となる。

胃壁の脈管・神経は腸壁におけるとほぼ同様である。

小腸

漿膜:小腸の外表をおおう腹膜の臓側葉で、腸管の一側において二重層の腸間膜をつくっている。

ただし十二指腸では腸間膜をつくることなく、その表面の一部を覆ったのち、直ちに壁側葉に移行する。

大腸

漿膜:盲腸と結腸の外表は大部分、漿膜で覆われているが、直腸の大部分では外膜に包まれている。

漿膜は結腸ひもに沿って多数の突起をつくっており、これを腹膜垂という。

腹膜垂もまた小腸と結腸とを識別する目印となる。

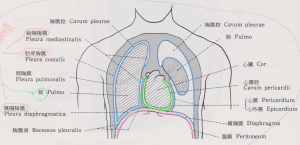

胸膜(肋膜)

肺の表面と胸壁の内面とを覆う漿膜を胸膜(または肋膜)という。

臓側葉である肺胸膜は左右の肺の表面を直接に包んだのち、肺門のところで折れ返って壁側胸膜に移行する。

この移行部の断面の形はコンマ状をなしてない側面の下縁から横隔膜にまで達している。

肺門の下から横隔膜までの間は前頭方向に走る漿膜の二重層で、これを肺間膜といい、肺門を軸とした肺の回転を防ぐためのものと思われる。

壁側胸膜はその部位によって

①肋骨胸膜(胸壁の内面を覆う部で、肺の肋骨面に対向している)

②横隔胸膜(横隔膜の上面を覆う部で、肺の同名面に接している)

③縦隔胸膜(縦隔の外側面を覆い、肺の内側面に接している)

の3部に分けられている。

肺胸膜と壁側胸膜との間には狭い胸膜腔があって、その中に少量の漿液すなわち胸膜液を容れ、両胸膜面の摩擦を軽減している。

肺胸膜と壁側胸膜とは安静状態では、その広がりが同じでない。

肺の前縁と下縁に相当するところでは、安静時または呼気状態に胸膜腔の肺の入っていない余地が残っていてこれを胸膜洞という。

胸膜洞は呼気時に肺に膨張の余地を与えるもので、そのときには、もちろんここもほとんど肺で充たされる。

胸膜腔は概念上の空間で、壁側・臓側両葉がたがいに接触している。

胸膜腔の中の気圧は肺内のそれに比べかなり小さいから、肺は胸膜と壁側葉に向って吸いつけられ、胸膜や横隔膜の運動に完全に随伴する。

だから胸膜腔内に空気が進入すると、肺は自身の弾性によって肺門部に向かって収縮する。

このような状態を気胸という。

以前には肺結核の療法として人口気胸が行われたが、これは呼吸運動から肺を開放するのを目的としたものである。

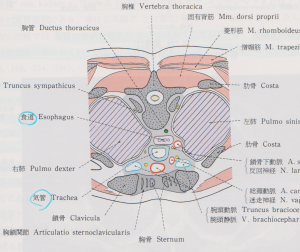

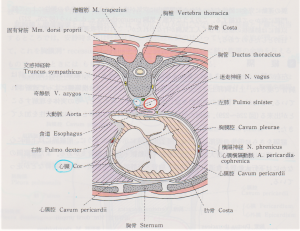

縦隔

左右の肺によって挟まれた部分を縦隔という。

縦隔は後は胸椎、前は胸骨で境され、上は胸郭上口を通じて頸部に続いているが、下は横隔膜によって遮断されている。

したがって胸腔の中央部を縦に走る厚い隔壁と考えると、その実態を理解することができる。

縦隔の局所解剖学は胸部外科学の進歩とともに重要性を加えてきた。

縦隔をさらに前後の両部に分ける。

前縦隔には下部に心臓、上部には胸腺・上行大動脈・上大動脈・肺動脈・気管・気管支がある。

また後縦隔の中には下行大動脈・食道・迷走神経・胸管・奇静脈・半奇静脈・交感神経幹などが走っている。

Ⅱ 泌尿生殖器系

膀胱

漿膜(=腹膜の臓側葉):膀胱の上後部を覆い、その他の部は外膜によって周囲と癒着している。

このため、膀胱穿刺のとき恥骨結合の上からすると、腹膜腔の損傷を避けることができる。

陰嚢と精巣・精巣上体の被膜

精巣と精巣上体は数層の被膜に包まれて陰嚢の中にある。

陰嚢は腹壁の皮膚ののび出したものであるがメラニン色素に富むこと、汗腺の多いこと、皮下組織内に脂肪がなくて肉様膜という特殊の層があることなどで、普通の皮膚とは違っている。

肉様膜というのは平滑筋繊維を多量に含んだ結合組織層で、陰嚢のしわはこの平滑筋繊維の収縮によって生じるものである。

陰嚢の表面の正中線上には陰嚢縫線というすじがみられるが、これは胎生期に陰嚢の原基が左右から癒着した跡である。

陰嚢の下層には数層の薄い皮膜があって精巣を包んでいるが、これらの被膜と陰嚢は胎生期に精巣が下降するとき、腹壁が袋状にふくれ出してできたものであるから、その各層は腹壁の各層と全く一致している。

すなわち最外層はいま述べた皮膚であり、最内層は漿膜である。

この両層の間に腹壁の諸層の伸び出したいろいろの被膜があるが、そのうちの主なものは、外腹斜筋の伸び出した外精筋膜、内腹斜筋と腹横筋の続きである精巣挙筋、横筋筋膜の続きである内精筋膜である。

精巣を包む漿膜を精巣鞘膜といい、一般の漿膜と同じように壁側葉と臓側葉とからできている。

臓側葉は精巣と精巣上体の表面の大半を包んだのち、折れ返って壁側葉となり、漿膜腔をへだてて再び精巣と精巣上体を包む。

・精巣(卵巣)の下降

精巣や卵巣は胎生時には腎臓の原基の付近に発生するもので、これが胎生中に次第に下降して前者は陰嚢の中に後者は骨盤の中に坐を占めるようになるのである。

この現象を精巣(卵巣)の下降という。

男性では精巣の下降が始まると、鼠径部の腹壁がふくれ出て精巣が下りてくるのを待つ。

このふくれ出た部分がのちの陰嚢その他の精巣被膜となるのであるから、これが成体における腹壁の各層と一致しているのは当然のことである。

この場合にふくれ出て腹膜を腹膜鞘状突起という。

腹膜鞘状突起は生後間もなくその基部が閉じて盲嚢となり、精巣及び精巣上体を包む。

これを精巣鞘膜という。

腹膜鞘状突起が生後長く管状のまま残存するときは、脱腸(鼠経ヘルニア)の原因となる。

また、まれには精巣の下降が何らかの原因によって妨げられて、腹腔内あるいは鼠径部にとどまることがあり、このような場合にはこれを精巣停滞という。

卵管

漿膜:卵管の外表をおおう腹膜の臓側葉である。

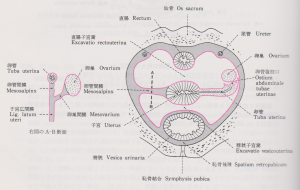

子宮

漿膜:腹膜の臓側葉である。

子宮の前後両面を包んだ漿膜は、左右両側で前後のものが合して漿膜の二重層をつくっている。

これが子宮広間膜である。

子宮の両側では広間膜の中に多量の疎性結合組織が含まれていて、これを子宮傍組織という。

膣

外膜:ただし膣後壁の円蓋部だけは腹膜でおおわれている。

・会陰と会陰筋

会陰とは本来は肛門と外陰部との間の部分をいうのであるが広い意味では骨盤の下口をふさぐ軟部を総称する。

広義の会陰は、男性では尿道(前)および直腸(後)によって、女性では尿道(前)・膣(中間)および直腸(後)によって貫かれている。

会陰には皮下に多数の小筋がある。

これらの会陰筋はすべて横紋筋であり、次のようなものが区別される。

①骨盤隔膜

左右の肛門挙筋と尾骨筋とでできている。

骨盤の下口を閉鎖する漏斗状の筋板で、その中央は肛門によって貫かれている。

肛門挙筋の表層には肛門を囲んで外肛門括約筋がある。

尾骨筋は薄弱な板状筋である。仙棘靱帯の前面にあってこれと表裏一体をなしているから両者を離すことは不可能である。

②尿生殖隔膜あるいは尿生殖三角

恥骨弓の間に張る三角形の軟部で、結合組織繊維を多く交える筋板がその主体である。

筋板の素材は横紋筋繊維が主であるが、なお多量の平滑筋繊維を交えている。

尿道括約筋と深会陰横筋の2筋を区別するが、両者をはっきり分離することは困難である。

隔膜は男性では尿道、女性では尿道と膣によって貫かれている。

③浅会陰横筋・坐骨海綿体筋・球海綿体筋

いずれも勃起と射精作用に関与している。

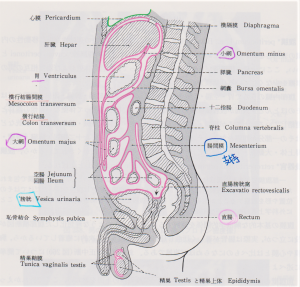

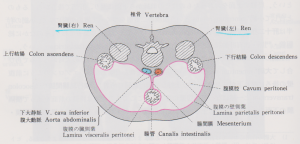

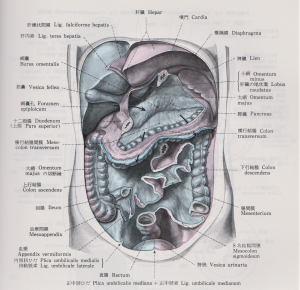

Ⅲ 腹膜

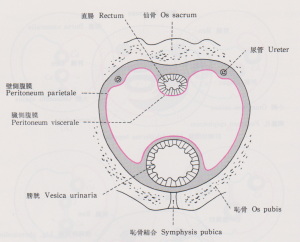

腹膜は腹壁の内面と腹腔の運動性ないし移動性の内臓の表面とをおおう漿膜である。

臓側・壁側両葉間の隙間を腹膜腔といい、ここに少量の腹膜液があって、器官と体壁および器官相互の間の摩擦を少なくしている。

腹部内臓のうちで胃・空腸・回腸・虫垂・横行結腸・S上結腸・脾臓・卵巣・卵管などは、ほとんど前面が腹膜臓側葉で包まれずかに間膜によって体壁ないし他の器官と連絡している。

ところが盲腸・上行結腸・下行結腸・直腸・肝臓・精巣・子宮・膀胱などはその一部分が腹膜を欠き、その部で体壁と癒着している。

また十二指腸・膵臓・腎臓・腎上体・大動脈・下大静脈などはいずれも腹膜壁側葉の後ろにかくされているから、腹膜後器官とよばれる。

一部腹膜で包まれた器官はその自由表面が腹腔内にとび出しているし、完全に腹膜で包まれた器官は間膜によって腹腔内にぶら下がっているが、腹膜後器官は腹腔を開いただけではその位置や形を観察することが困難である。

器官が腹膜とどういう関係にあるかは臨床的にこと外科学上きわめて重要な知識である。

腹膜の基本的な解剖学的関係を理解するには、理想化した腹部横断面が役に立つが、実際は腸管が著しく迂曲し、そのうえ二次的に癒着しているから、胸膜や心膜とは比べものにならぬほど複雑である。

前腹壁の内面をおおう腹膜の壁側葉は上って横隔膜の下面をおおい、ここで折れ返って臓側葉となり肝臓の上面に移行する。

この際、臍と肝臓との間では前腹壁を裏付ける腹膜が正中上で鎌形のひだをつくっていて、これを肝鎌状間膜という。

肝臓の上面を覆ったものはその前縁から下面に至り、肝門で後方からくるものと合して小網という腹膜の二重層をつくって胃の小弯にゆく。

小網の右半は肝十二指腸間膜といって十二指腸に至っており、その中に総胆管・門脈・固有冠動脈を含む。

左半は薄くて肝胃間膜という。

小網の前後両葉は、それぞれ胃の前後両面を覆ったのちに、その大弯のところで再び合して大網という脂肪組織を含んだ膜となり、エプロンのように前腹壁の後ろに垂れ下がったのち、再び上行して横行結腸に癒着し、横行結腸間膜と一緒になって後腹壁に達する。

ここでその前葉は膵臓の前面を通って横隔膜の下面から肝臓の後面に至る。

そのため肝臓・小網・胃の後ろで膵臓・横行結腸間膜・横行結腸の前には、ほかの部からほとんど境された腹膜腔部がつくられ、これを網嚢という。

網嚢はわずかに肝十二指腸間膜の自由縁の後ろにある網嚢孔によってほかの腹膜部と交通している。

横行結腸間膜の後葉は後腹壁の前を下り、下部からくるものと合して腸間膜となり小腸を包んでいる。

腸間膜は後腹壁から起こって小腸を吊り下げている腹膜二重層で、小腸にゆく血管(上腸間膜動静脈)・リンパ管・神経などは、すべてその中を通っている。

腸間膜が後腹壁に付くところは幅がわずか20㎝前後であるが、小腸につく縁は著しくひだをつくって幅が広くなり、6mほどもある小腸の全長に及んでいる。

腹膜腔は女性では子宮の前後にそれぞれ膀胱子宮窩と直腸子宮窩とをつくり、男性では直腸と膀胱の間に直腸膀胱窩をつくっている。

なお男性では腹膜腔の一部は陰嚢の中に陥入して精巣鞘膜となっている。

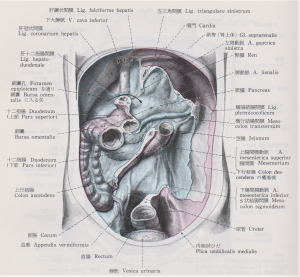

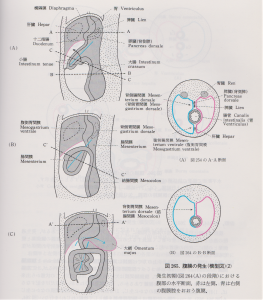

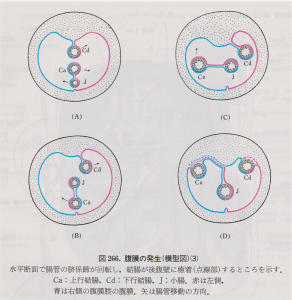

腹膜腔の内臓は初めには他の体部と同様に、完全に左右対称的に発生するのであるが、発生過程の進むとともに消化管が著しく延長するために曲がりや捻じれを起こし、腹膜の臓側葉と壁側葉との間に二次的の癒着が起こって、成体に見られるような非対称的で複雑な解剖学的関係が生じるのである。

発生の初期には十二指腸より上の方では腹膜は背側腸間膜と腹側腸間膜とをつくって腹膜腔を完全に左右の両半に分けているが、十二指腸より下の方では背側骨間膜だけで、腹側腸間膜は欠けている。

この状態から出来上がった状態までの変化の過程では複雑であるから、発生学書に委ねるが、要点だけを記すならば

①肝臓と腹側膵は腹側腸間膜の中に生じ

②背側膵と脾臓とは背側腸間膜の中に生じる

③次いで腸の係蹄は上腸間膜動脈を軸として捻転を行い、十二指腸は正中線より右の方へ移動するとともに後腹壁に癒着する。

その結果、背側胃間膜とそのなかに発生した器官は正中線より左の方へ、腹側胃腸間膜とそのなかに発生した器官は正中線より右の方へ転位し、膵臓は後腹壁に癒着する。

④小網と肝鎌状間膜は腹側腸間膜の一部であり、大網・小腸間膜・横行結腸間膜・S上結腸間膜などは背側腸間膜の残っている部分である。

⑤上行結腸・下行結腸も二次的に後腹壁と癒着したものである。

⑥このような腹膜の形成過程と出来上がった状態とを理解するためには、腹膜腔の右側半と左側半とを厳密に区別し、成体の腹膜腔の各部が右の腹膜腔に属するか左の腹膜腔に属するかを念頭におくことが重要である。

下図は例えば、網嚢は本来は右側の腹膜腔だったことがわかる。

◆脈管系

心臓

心臓壁の構造

心臓の壁は内膜・筋層・外膜の3層からなっている。

①心内膜

最内層にある結合組織性の薄い膜で、その内面は血管同様に内皮という一種の扁平上皮でおおわれている。

心臓の弁膜はすべてこの内膜のひだである。

②心筋層

中層をなす厚い筋層で、心臓壁の主部をなしている。

いわゆる心筋繊維でできていて、その運動は平滑筋のように不随意性であるが骨格筋に似て敏速である。

筋層(心臓壁)の厚さは心房と心室とで著しく違っている。

心房は血液を心室に送り込めば足りるのであるから比較的薄く、心室は肺ない全身の抵抗に打ち勝って血液を押し出さねばならないので非常に厚い。

なお心房は左右とも、その仕事の量に差がないから、壁の厚さも同じであるが心室では体循環と肺循環の差に相当して左が右よりはるかに厚い。

③心外膜

最外層すなわち心臓の表面をおおう漿膜で臓側葉である。

ゆえに表面は平滑で、漿液によって濡らされている。

心膜

心膜は心臓を包む漿膜の嚢である。

腹膜や胸膜と同様に臓側葉と壁側葉とからなり、その間に狭い心膜腔を挟んでいる。

心膜腔の中にある漿液を心膜液という。

臓側葉はすなわち心外膜で、心臓の表面を包んだのち、動脈幹と基部で折れ返って壁側葉すなわち狭義の心膜となり、心膜腔を隔てて再び心臓を包んでいる。

心嚢は前は前胸壁の内面、下は横隔膜の上面に癒着し、また左右両側は胸膜の縦隔部と癒着して漿膜の二重層をつくっている。

壁側胸膜に比べるとはるかに厚くて丈夫である。

◆神経系

脊髄と脳の被膜

脊髄と脳は脊柱管および頭蓋腔という丈夫な骨格の腔所に蔵められているうえに、さらに次の3層の結合組織の被膜で包まれている。

これらの被膜を総称して髄膜といい、脳膜と脊髄膜とは大後頭孔のところで続いている。

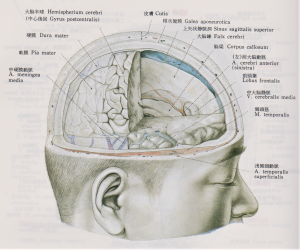

1硬膜

最外層をなす非常に強靭な被膜で、本来内外2葉からなっている。

内葉は狭義の真正の硬膜であり、外葉は脊柱管および頭蓋腔の内面を裏づける骨膜である。

頭蓋から脳神経が、脊柱管から脊髄神経が出る場合には、狭義の硬膜は管状に伸び出してこれらの神経を包み、その神経上膜となる。

その状態は胴(中枢神経)を包んだ着物が、袖(神経上膜)となって腕(末梢神経)をも包んでいる様子にたとえられる。

脊髄硬膜では骨膜と狭義の硬膜との区別がはっきりしていて、両葉の間は脂肪組織と静脈叢で充たされている。

それで椎弓を切り取って脊柱管を開くと、外葉は骨と一緒に取り去られるから、脊髄と脊髄神経根を鞘のように包む内葉がすぐに見えてくる。

そのため、通常、脊髄硬膜といえばこの内葉だけを意味することが多い。

脳硬膜もまた内外2葉からなるが、両者の関係は脊髄硬膜におけるよりもずっと緊密で、静脈洞のある場所を除いては、両葉がかたく癒着して一枚の厚い膜となっている。

外葉は頭蓋腔面の骨膜であるが、頭蓋冠の内側とは比較的ゆるく結びついているので、たやすく引きはがすことができる。

内葉はところどころで頭蓋腔に向かってひだをつくり、脳実質の支柱をなしている。

ひだには次の3種がある。

①大脳鎌

頭蓋腔の正中面上で矢状溝から垂れ下がった隔膜で、鎌のような形をしているのでこの名がある。

大脳縦列の中に進入して、左右の大脳半球を隔てている。

②小脳テント

後頭骨の横溝と側頭骨錐体の上稜とから起こり、ほぼ水平の方向に張っている隔膜で、大脳鎌と直交している。

大脳横裂のなかに進入して、大脳と小脳とを境している。

③小脳鎌

大脳鎌の下に続くごく小さい隔膜で、小脳の左右両半球を境している。

大脳鎌のような一枚ヒダではなくて、二枚の隔膜が並んで走っていることが多い。

以上の4個の隔膜、すなわち正中面上にある大脳鎌と小脳鎌および左右へ翼のように張っている小脳テントは、内後頭隆起から前の方に走る水平直線上で交わっており、この交線の中を直静脈洞が走っている。

2クモ膜

硬膜の内面にある柔らかい膜で、軟膜に向かって網状に無数の結合組織繊維束の突起を出してこれと連絡している。

クモ膜には血管がない。

脳のクモ膜はところどころに粟粒ないし小麦粒大の突起をつくって、硬膜静脈洞の中に突出している。

これをクモ膜顆粒といい、中には硬膜を押し出して骨の中にまで入り込んでいるものがある。

脳脊髄液が静脈洞へ流れ出す落口である。

3軟膜

最内層をなす薄いやわらかい膜で、脊髄と脳の表面に密着している。

クモ膜と軟膜とをあわせて軟膜(広義)ともいい、これに対応して硬膜のことをまたpachymeninxともいう。

硬膜とクモ膜との間の結合は緩やかで、ここに硬膜下腔というリンパ隙がある。

頭蓋を開いて脳を取り出す場合には、この硬膜下腔のところが離れて、硬膜は頭蓋の方に残りクモ膜と軟膜は脳の方に付くのである。

クモ膜と軟膜とは組織学的には一続きのものであって、両者の間に境界はない。

ことに脳の回転のように表面に突出している部では、両者が互いに接近して一枚の膜になっている。

ところが、溝その他の陥凹部では、軟膜はどこまでも脳や脊髄の表面に沿っているのに対し、クモ膜はこういう陥凹部をすべて橋渡しにまたいでいる。

それで軟膜とクモ膜とを識別するにはこのような場所を選ぶがよい。

クモ膜の結合組織繊維束の間には広いリンパ隙があり、これをクモ膜下腔とよぶ。

クモ膜下腔の中のリンパは脳脊髄液の一部である。

クモ膜下腔が第四脳室の背部で3個の孔(正中口と外側口)によって第四脳室と交通している。