1頸椎 Vertebrae cervicales

頸椎で横突起と名付けられるものは真の横突起と退化した肋骨とが癒着したもので、その尖端は二分して前結節と後結節となっている。

この突起が横突孔という孔によって上下に貫かれていることも頸椎の特徴である。

第一頸椎を環椎といい、体を欠いている。

上関節突起は後頭果と関節をいとなむために肥厚し、かつその関節面である上関節窩は著しく大きくなっている。

第二頸椎を軸椎といい、体の上に歯突起が突出している。

これは本来環椎の体であったものが軸椎に付属するに至ったものである。

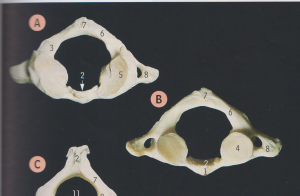

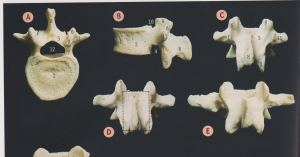

標準的頸椎:C3~C6

環椎

1前弓と前結節 2歯突起窩 3椎骨動脈溝 4外側塊と下関節窩 5外側塊と上関節窩 6後弓 7後結節 8横突起と横突孔

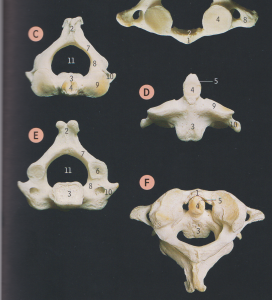

軸椎

1環椎の前弓 2棘突起(2分岐性)3椎体 4歯突起 5翼状靱帯による圧痕 6下関節突起 7椎弓板 8椎弓根 9上関節面 10横突起と横突孔 11椎孔

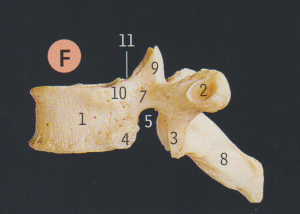

C5

1横突起の前結節 2棘突起(2分岐性)3椎体 4横突起の横突孔 5下関節突起 6横突起の結節間板 7椎弓板 8椎弓根 9横突起の後結節 10後外側唇(鉤状突起)11上関節突起 12椎孔

2胸椎 Vertebrae thoracicae

椎骨のうちでもっとも典型的なもので、各椎骨には左右に一対の肋骨が付属している。

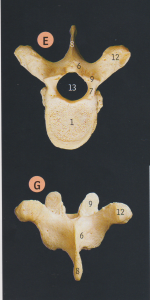

標準的胸椎:T2~T9

T7

1椎体 2横突肋骨窩 3下関節突起 4下肋骨窩 5下椎切痕 6椎弓板 7椎弓根 8棘突起 9上関節突起 10上肋骨窩 11上椎切痕 12横突起 13椎孔

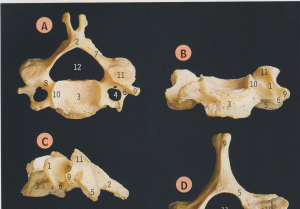

3腰椎 Vertebrae lumbales

見かけ上の横突起を肋骨突起という。

これは退化した肋骨が椎骨に癒着して生じたものだからこのように名付けられているのであって、そのため他の椎骨の横突起よりずっと大きい。

その基部の後面に小さな副突起があるが、これが真の横突起に相当するものである。

副突起と棘突起との間には乳頭突起がある。

1副突起 2椎体 3下関節突起 4下椎切痕 5椎弓板 6乳頭突起 7椎弓根 8棘突起 9上関節突起 10上椎切痕 11肋骨突起 12椎孔

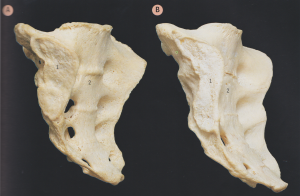

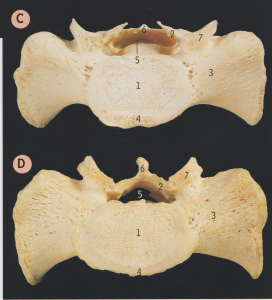

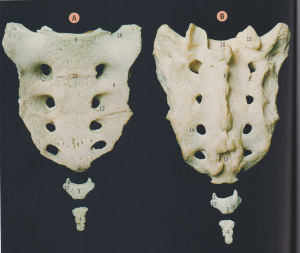

4仙椎 Vertebrae sacrales

5個の仙椎は青年期まで、なお軟骨結節をいとなんでいるが、成人では骨結節となって一個の骨になっている。

これを仙骨という。

仙骨は前後に扁平でほぼ三角形をなし、全体として後方に向かって軽く凸弯している。

したがって前面は凹面をなし、骨盤に面しているから平滑であるが、後面は凸面で正中仙骨稜(棘突起の癒合したもの)、中間仙骨稜(関節突起の癒合したもの)、外側仙骨稜(横突起の癒合したもの)という3種5条の縦の隆起がある。

仙骨の内部には椎孔が連なってできた仙骨管があり、この管は前面と後面にそれぞれ4対の前仙骨孔および後仙骨孔を通じて外に開いている。

これらの孔より外側の部分は仙骨の横突起と肋骨突起とが上下に癒合して生じた部分で、これを外側部という。

外側部の上半は、その外側面が耳状面という広い関節面をなしている。

1耳状面2前面

1第1仙椎の椎体 2椎弓板 3外側部(仙骨翼)4岬角 5仙骨管 6正中仙骨稜の棘結節 7上関節突起

1尾骨角 2仙骨尖 3第1尾椎 4癒合した第2~4尾椎 5中間仙骨稜 6外側部 7外側仙骨稜 8正中仙骨稜 9岬角 10仙骨管 11仙骨角 12仙骨裂孔 13第2前仙骨孔 14第1・第2仙椎の癒合位置(横線)15上関節突起 16第3後仙骨孔 17横突起 18外側部(仙骨翼)の上面

5尾椎 Vertebrae coccygeae

尾椎も普通癒着していて一個の尾骨になっている。

◆連結

1椎体間には椎間円板があって、各椎骨の間を連結している。

椎間円板は周縁部は線維輪という線維性軟骨組織でできているが、中心部には髄核という寒天状の軟組織塊が包まれている。

髄核は胎生期の脊索の遺残である。

※髄核は椎体間の半流動性の充填物としての役目をもち、脊柱が曲がる際、椎間円板の厚さを適当に

変えうる。

髄核が線維輪の弱い部分を押して脊柱管内へ突出する(通常は下部腰椎部で)と、坐骨神経などの

圧迫症状が出る。

これが椎間板ヘルニアである。

2上位の椎骨の下関節突起と下位の椎骨の上関節突起とは、互いに関節的連結をいとなんでいる(椎間関節)。

3各椎骨間では、棘突起間、椎弓間、椎体の前後両面などに数多の強靭な靱帯があって、その連結を補強している。

中でも椎体の前面と後面を上下に脊柱の全長にわたって走るものをそれぞれ前縦靱帯、後縦靭帯といい、隣り合う椎骨の椎弓間および棘突起間にあるものをそれぞれ黄色靱帯、棘間靱帯という。

また棘間靱帯の続きは棘突起の背側を上下に走る一連の棘上靱帯となっている。

棘上靱帯は頸部の上半では外後頭隆起と正中部の皮膚と棘突起との間に張る三角形の板状体になっていて、これを項靱帯という。

項靱帯は重心が脊柱より前方にある頭部を前方に傾かないように支えるための重要な装置で、四足獣ではヒトよりはるかに発達している。

黄色靱帯とともに主として弾性繊維からできている。

◆頭蓋と脊柱との連結

頭蓋と脊柱との連結は形態学的にいえば後頭骨と環椎との間の関節だけであるが、頭蓋は環椎にのったままで軸椎に対しても回旋運動を行うので、むしろ機能的に考えて、この環椎と軸椎との間の関節をも頭蓋と脊柱との連結の中で取り扱うことになっている。

これらを総称して頭関節と名付けることのあるのもそのためである。

1環椎後頭関節

左右の後頭顆と環椎の上関節窩との間にある関節で、これによって頭蓋を前後左右に傾けることができる。

2環軸関節

環椎と軸椎との間にあるもので、3個の関節の総称である。

すなわち歯突起と環椎との間には不対性の正中環軸関節があり、これによって環椎は頭蓋をのせたまま軸椎の歯突起を軸として回旋運動を行う。

また環椎の下関節面と軸椎の上関節面との間には対性の外側環軸関節があり、これは脊柱一般にみる椎間関節に相当するものである。

◆全体

1 前額面への投射では、ほぼ直線。矢状面での投射では、頸部と腰部とで前方に凸弯し、胸部と仙尾部とで後方に凸弯している。

腰部における前弯部の頂部を岬角といい、普通は第5腰椎と仙椎との移行部にあたる。

2 脊柱は椎孔の連続によって生じた脊柱管によって上下に貫かれ、その中に脊髄が入っている。

脊柱管は上は大後頭孔によって頭蓋腔に続き、下は仙骨を縦に貫いてその下端の背面に開口するほか、なお各椎骨の間にある椎間孔によって左右両側に開いている。

ただし仙骨部では、脊柱管は前後の仙骨孔によって外に通じている。

すなわち外側部の発達によって椎間孔が前後に分けられたのである。

椎間孔と仙骨孔は脊髄神経の出るところである。

3 脊柱をその椎体部で考えると、頸・胸・腰の順に次第に太さを増し、仙骨から再び急に細くなっている。

これは人類が直立しているために、脊柱の下の方ほどこれにかかる重さが増すためであって、脊柱が水平位を保っている四足獣ではこのような現象をみない。

4 尾椎以外の椎骨は本来前部一対の肋骨を備えていたものであるが、哺乳類では胸部の他は退化したのである。

すなわち頸椎では横突起の前結節が、また腰椎では肋骨突起が肋骨の痕跡である。

本来の横突起は頸椎では後結節、腰椎では副突起として残っている。

仙骨でも同様に肋骨の痕跡を認めることができる。

5 脊柱の運動

脊柱は前後左右への弯曲と縦軸を軸とする回旋とを行うことができる。

しかしその運動量は数個の椎骨の間の運動の総和であって、隣り合う2個の椎骨間の可動性は至って小さいものである。

脊柱がどれだけ曲がりうるかはその部位で違っている。

もっとも可変性の大きいのは頸部で腰部がこれにつぎ胸部は最も小さい。

胸部の可変性の小さいのは胸郭の存在するためである。

6 人は胎生時には他の哺乳類と同様に尾をもっており、尾骨はその痕跡である。

これは人類の祖先が尾をもっていたことを物語るものである。

◆胸郭

1 胸椎

2 肋骨

肋骨は12対である。

弓形の扁平骨であるが、胸郭の部位によって大きさと形が違っているから、同一個体のものなら1番から12番まで順序正しく並べることができる。

肋骨は肋(硬)骨と肋軟骨とからなる。

肋硬骨は後部の大部分を占め、これに頭、頸、体を区別し頸と体との境には肋骨結節がある。

肋骨頭と肋骨結節には関節面があり、自然骨では軟骨で覆われている。

肋軟骨は肋骨の前部をなす軟骨部で、外力が加わった場合に胸郭の緩衝部をなすとともに、呼吸時における胸郭の可動性を助けている。

肋骨は上下両端位のものが短く中位のものが長い。

これは肋硬骨だけではなく、肋軟骨についても同じである。

だから第11および第12肋骨は極めて短い肋軟骨を持つにすぎない。

第1肋骨は短いばかりでなく、体の幅の広いこと、体の上面に前斜角筋の付着する結節のあることが特徴である。

第2肋骨は急に長さを増し、その形も他の肋骨に似ているが体の外側面に前鋸筋のつく粗面のあることで第3以下のものと区別される。

第3~10肋骨は形も大きさも近似しているが、それでも長さに多少の差があり、最も長いのは第7・8肋骨である。

第11・12肋骨は小さいだけでなく形も退化的で、肋骨結節や肋骨頸の区別はほとんど認められない。

3 胸骨

胸骨は胸郭の前面正中部にある1個の笏のような形の扁平骨でこれに柄・体・剣状突起の3部を区別する。

柄は最上部の幅の広い部、体は中部の長い部で、両者が矢状面上で描く角を胸郭角という。

柄と体とは普通軟骨結合をいとなんでいるから、胸骨角は呼吸その他に際し多少変化しうる。

柄と体の外側縁にはふつう7対の肋骨切痕があり、肋骨に対する関節窩をなしている。

なお柄の上縁は頸切痕として軽く凹弯しており、上外側部には鎖骨のはまり込むための鎖骨切痕がある。

剣状突起は下端の突出部で永く軟骨性にとどまり、中年を過ぎてようやく完全に骨化する。

胸骨は皮膚の直下にあって容易に体表から触れられ、臨床で太い針をさして骨髄を採取して検査する(胸骨穿刺)。

4 連結

①胸椎間の連結

②胸椎と肋骨との間は2種の関節によって連結されている。

そのうちで肋骨頭関節は肋骨頭と椎体との間にあり、肋横突関節は肋骨結節と椎骨の横突起との間にある。

この両者を合わせて肋椎関節という。

③肋骨と胸骨との間の連結

上位7対の肋軟骨は各自別々に胸骨と関節的連結(胸肋関節)を行っているが、第8~10肋軟骨は順次にすぐ上の肋軟骨と関節的連結をいとなみ、胸骨とは関係がない。

第11・12の両肋は著しく短小で全く遊離している。

第2胸肋関節が胸骨の柄と体の境のところに相当していることは体表解剖学的にしたがってまた臨床的に重要なことである。

◆全体

①胸郭はほぼ円錐形の籠をなしその中に胸腔という広い空間を抱いている。

胸腔は上は胸郭上口、下は胸郭下口により、また各肋骨間は肋間隙により外界に通じている。

自然体で胸腔といえば胸部内臓を除去して残る1個の空間で、その壁をなすものは骨格とその間に張る筋である。

だから胸腔という概念は骨格でと自然体でと2様に使われる。

また胸腔を胸膜腔と混同してはならない。胸膜腔は左右2個ある。

②第7~12肋軟骨は胸郭下口の下縁をなし、弓状の線を描いているからこれを肋骨弓という。

左右の肋骨弓はほぼ直角をなして剣状突起の両側に相会し、胸骨下角をつくっている。

③肋骨の運動は肋骨頭関節と肋横突関節とを結ぶ直線を軸として上下に回転運動を行うもので、上方に回転するときは胸郭は側方に前方とに拡大して胸腔を広げ、下方に回転するときは胸郭は小さくなる。

このように胸郭の運動による呼吸運動を胸式呼吸または肋呼吸という。